- 30 июля 2023

- 10:27

Разработчик вепсской письменности и автор перевода «Калевалы» Нина Зайцева рассказала, как и зачем создавать литературу на родных языках.

Ситуация с вепсским языком в некотором роде уникальная. В Карелии, на Вологодчине и в Ленобласти растет число горожан, которые говорят по-вепсски, на этом языке ставятся спектакли, снимаются фильмы, издаются книги. И это при том, что вепсская письменность была возрождена чуть более 30 лет назад. Нина Григорьевна Зайцева, работавшая более 50 лет в лингвистике в различных должностях: от лаборанта до заведующей сектором языкознания и ведущего научного сотрудника Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, доктор филологических наук, была в числе создателей вепсской письменности, входила в число инициаторов и первых редакторов газеты Kodima («Родная земля»). Также Нина Григорьевна перевела на вепсский Новый Завет, Псалтырь, эпос «Калевала», написала первый вепсский эпос Virantanaz. О том, как за несколько десятилетий вепсский обрел письменность и получил сформированную литературную традицию, Нина Григорьевна рассказала «КМНСОЮЗ-NEWS».

– Нина Григорьевна, в одном из интервью вы рассказывали, что в вашем детстве односельчане и жители соседних вепсских деревень не использовали слово «вепсы», говорили «мой народ».

– Я родом из деревни Войлахта Бабаевского района Вологодской области. И действительно, я в детстве не знала слова «вепс». Мы всегда говорили: Mö olem ičemoi rahvaz, pagižem ičemoi kelel, что в переводе на русский: «Мы – свой народ и говорим на своем языке». У нас не было понятия «вепсский язык», было – «свой язык».

Уже потом, обучаясь в вузе, я узнала, что слово «вепсы» стало более активно употребляться еще в тридцатые годы, тогда же была создана первая вепсская письменность и мой дядя Григорий Филиппович Большаков принимал участие в ее создании. Он, конечно, знал, что мы вепсы и использовал это слово, но наши односельчане – нет.

В 1965 году я поступила в Вологодский педагогический университет на факультет филологии. Я влюбилась в диалектологию. И трудно было не влюбиться, ведь моим научным руководителем стала один из лучших специалистов в этой области – диалектолог Татьяна Георгиевна Паникаровская. Когда пришло время выбирать тему курсовой работы, у нас с ней вышла забавная ситуация. Поскольку в качестве темы был выбран говор родной деревни, то я подошла к ней и спросила, а какой же говор мне описывать, на что она откликнулась: «Как какой, вологодский». Но я ей возразила, ведь у нас кроме русского-вологодского есть еще и «свой язык». Татьяна Георгиевна пожала плечами: в некотором роде да, в Вологодской области все по-вологодски говорят. Видимо, она имела в виду и знаменитое вологодское оканье. Но тем не менее она попросила меня что-нибудь произнести на «своем языке». Я сказала. «Так это же действительно другой язык, это, очевидно, вепсский язык», – удивилась Татьяна Георгиевна. Для нее это стало в некотором роде открытием. На тот момент многие ученые считали, что на Вологодчине вепсов уже и не осталось.

Вот так получилось, что в 1965 году меня как бы открыли заново, Татьяна Георгиевна курировала мою работу все годы обучения в вузе, именно благодаря ее совету я попала в аспирантуру Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН и связала с вепсским языком свою жизнь.

Ну а если же говорить про то, как понятие «вепс» пришло в нашу жизнь, то произошло это уже после 1989 года, когда было создано Общество вепсской культуры, мы стали ездить по районам, где живут вепсы, проводить мероприятия, рассказывать людям о том, что мы – вепсы. Теперь все это знают!

– Когда вы начали заниматься вепсским языком, в каком состоянии была методическая база? Была ли художественная литература, имелись ли учебники, пособия, словари?

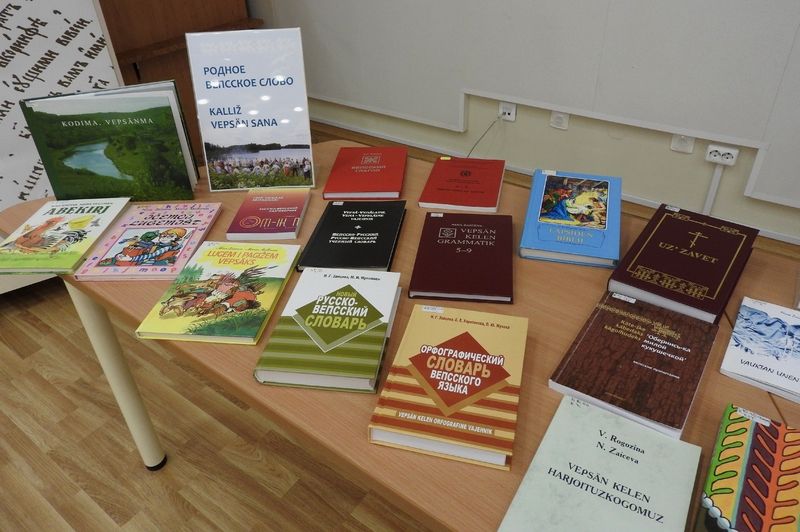

– Методической базы почти никакой не было. Вепсский язык в школах не преподавали. Фактически у нас было только несколько изданий, созданных в период с 1931 по 1937 годы. У нас в Вологодском педагогическом университете (тогда институте) изучения вепсского тоже не было, моя специальность по диплому – учитель русского языка и литературы средней школы.

Мы с коллегами позднее как раз разрабатывали ту самую методическую базу, создавали учебники и словари, сами проводили первые курсы учителей вепсского языка.

Когда я училась на третьем курсе, Татьяна Георгиевна Паникаровская, мой научный руководитель, рассказала: в газете «Неделя» она вычитала статью о том, что в Петрозаводске в Институте языка, литературы и истории занимаются составлением словаря вепсских народных говоров. Татьяна Георгиевна вместе с супругом Вячеславом Александровичем Шитовым, специалистом по общему языкознанию, убедили меня в том, что я должна поступить в аспирантуру именно туда. Они приводили очень правильные аргументы, что русским языком занимаются филологи по всему Советскому Союзу, а кто будет исследовать вепсский? Я даже не знала тогда, какое место мой родной язык занимает в языковом пространстве, что ему есть родственные языки. В общем, получив диплом, я поехала в Петрозаводск, поступила в аспирантуру и стала учиться в Институте истории, языка и литературы Карельского научного центра РАН. Мы с коллегами позднее как раз разрабатывали ту самую методическую базу, создавали учебники и словари, сами проводили первые курсы учителей вепсского языка, которые тогда совсем отсутствовали, выпускали книги для детей, которые и сейчас используются для изучения вепсского языка.

– А как обстояли дела с бытовым владением языком?

– Моя родная деревня Войлахта – вепсская. У нас на вепсском говорили практически все, но при этом все владели и русским языком. Только некоторым очень пожилым людям бывало сложно что-то выразить на русском.

Дело в том, что у вепсов очень рано появилось двуязычие. Еще в 1842 году финский фольклорист Элиас Леннрот, собиратель карело-финских рун и составитель знаменитого эпоса «Калевала», побывав на землях вепсов, написал работу, в которой, в том числе, указал, что почти все жители этих мест могут говорить по-русски. А это был 1842 год. Не 2024 год. И уже тогда вепсы были двуязычны. Тогда не было еще таких средств массовой информации, как телевидение или радио, поэтому вепсский язык был главным способом коммуникации между людьми. Русским языком пользовались меньше, только с официальными лицами, с гостями, которые приехали с других земель, с чужаками, с руководством.

В Войлахте в нашей сельской школе учительницы были русскими. Обучение велось до четвертого класса, вепсского тогда даже как предмета не было, он был введен в ряде школ только с 1989 года. Так вот, обучение велось все на русском. Но годы спустя, когда я поднимала архивные данные, то обнаружила, что в тридцатые годы была попытка запустить в начальных школах обучение на вепсском. И тогда же было установлено, что дети, которые начинали осваивать школьную программу на родном языке и русский изучали параллельно, показывали лучшие результаты в учебе, чем те ребята, кто с первого класса обучался на русском. К сожалению, после 1937 года все это было прекращено, преподавание в школах стало вестись только на русском.

– Про вас говорят, что вы создали вепсскую письменность. Как это было?

– Да, я участвовала в этом процессе. Я уже упоминала, что в тридцатые годы была создана вепсская письменность на латинице, затем ее перестали использовать, но к концу восьмидесятых стало ясно – она необходима. Созданным в Петрозаводске в 1989 году Обществом вепсской культуры эта задача была поставлена как первоочередная, поскольку на школу возлагались особые надежды по возрождению языка вепсов.

В тридцатые годы была создана вепсская письменность на латинице, затем ее перестали использовать, но к концу восьмидесятых стало ясно – она необходима.

Вместе с языковедом, исследователем вепсского языка, профессором Петрозаводского государственного университета Марией Ивановной Муллонен мы взялись за возрождение вепсской письменности и создание первых правил орфографии. Ту письменность на основе латинской графики, которая была разработана в тридцатые годы, мы взяли за основу, но несколько ее видоизменили – раньше у отдельных букв были «хвостики», мы вместо них предложили использовать «шапочки». Дело в том, что на тот момент это начертание уже использовалось широко в науке при транскрибировании вепсской речи. В итоге разработанная нами письменность была утверждена и принята на заседании Правительства Республики Карелия в 1989 году.

Нельзя не отметить, что примерно в этот же период учителя северного вепсского диалекта, которые живут вдоль Онежского озера, пытались создать на русской графике первый вепсский букварь. Но в итоге алфавит был утвержден на латинице. Причины две. Во-первых, к 1989 году уже имелось около 30 книг на вепсском, созданных в 1930-е годы. Это наша письменная история, мы решили, что от нее никак нельзя отказываться. Во-вторых, существует родственное прибалтийско-финское языковое пространство, у соседних родственных народов тоже письменность на латинской графике. С письменностью на латинице нам легче понимать друг друга.

– А как появился литературный язык?

– Литературный язык формируется долго, и он создается писателями, поэтами, в общем, пишущими людьми. Возродить вепсскую письменность получилось одномоментно, но затем ведь эту письменность надо как-то использовать.

Сейчас я могу сказать, что вепсский литературный язык уже достаточно хорошо развит. Уже есть новые учебники с 1-го 11-й класс, словари вплоть до орфографического словаря вепсского языка. Нашим классиком вепсской литературы стал поэт Николай Викторович Абрамов, он родом из Ленинградской области, из деревни Ладва Подпорожского района. Он писал удивительные стихи, я бы назвала его героем вепсского народа. Во всех вепсских учебниках стихи Николая Викторовича цитируются в первую очередь.

Классиком вепсской литературы стал поэт Николай Викторович Абрамов.

Деревня Ладва, где он жил – это средоточие «вепсскости», там были лучшие знатоки вепсского фольклора, и это такое место, такая глубинка, где все сохранилось. Очевидно, что эта глубинка и родила Николая Абрамова. А ведь изначально он писал стихи на русском языке. И когда нам с Зинаидой Ивановной Строгальщиковой, известным этнографом и политиком, блестящим знатоком проблем коренных малочисленных народов, длительное время являвшейся бессменным председателем Общества вепсской культуры, сказали, что есть такой молодой человек из вепсского народа, который пишет стихи на русском, то мы его разыскали, сказали: «Коля, ты говоришь по-вепсски в совершенстве, попробуй и писать на родном языке». Он признался, что уже пробовал, что писать по-вепсски очень сложно, трудно искать рифмы, тяжело сосредоточиться и начать именно писать, поскольку он привык лишь слышать и слушать вепсское слово. Но тем не менее, он нас послушался. Его начинание подхватила северновепсская вепсянка Алевтина Ивановна Андреева, семья которой в селе Шелтозеро известна, поскольку мать Алевтины Ивановны Анастасия Егоровна Логачева была вепсской сказительницей, знатоком вепсского фольклора. И именно там же создавался ныне широкой известный вепсский этнографический музей, основоположником которого был простой рабочий, влюбленный в свой язык и родную культуру, один из первых преподавателей вепсского языка в школе, хоть и без специального образования, Рюрик Петрович Лонин. Он был одним из самых горячих пропагандистов вепсского языка и вепсской культуры в нашем сообществе. Его имя и присвоено сейчас музею. Именно он создал сборник «Фольклор моего народа» (Петрозаводск, 2000), который был мною отредактирован. И в него Рюрик Петрович поместил и свои первые стихи, и стихи своих односельчан, которые еще очень мало отличались от народного творчества, но очень важно – они были первыми! Прежде всего именно они сделали северновепсские села Шелтозеро, Рыбреку, Шокшу, стоящие на берегу Онежского озера, своеобразной «душой вепсской земли», где в настоящее время в трех школах преподается вепсский язык как обязательный предмет. Именно Николай Абрамов и Алевтина Андреева, каждый по-своему, заложили основы вепсской поэзии.

Отмечу, что, когда у нас только начало все возрождаться, один из ведущих мировых исследователей литературы и устного народного творчества уральских народов Петер Домокош в книге «Уральские литературы» писал, что некоторые народы исчезают с исторической арены, так и не оставив после себя литературы, и среди этих народов назвал вепсов. Очевидно, это стало его самой счастливой ошибкой, и при его жизни ему стало об этом известно, поскольку вепсы очень развили свой язык, а в некоторых источниках по литературе малочисленных народов стали писать о том, что вепсскоязычная литература переживает в настоящее время своеобразный расцвет.

Очень важно, что у нас есть не только стихи, но и проза. Проза имеет ключевое значение для развития литературного языка. Поэзия очень важна и любима, и она всегда появляется первой, когда возникает письменность. Но если смотреть чисто технически, то в поэтических произведениях короткие фразы, нет сложных предложений, не надо задумываться, какой знак препинания нужно поставить. Все эти моменты проявляются в прозе. У вепсов она начиналась с переводов. В 2006 году у нас вышел в свет Новый Завет на вепсском языке, потом был переведен Псалтырь и некоторые иные книги Ветхого Завета. У вепсов есть и периодика.

В начале вепсского возрождения_слева направо языковед Н.Г.Зайцева, писатель А.В.Петухов, этнолог, политик З.И. Строгальщикова. Вологда, 2012 г.

Вепсы очень развили свой язык, а в некоторых источниках стали писать о том, что вепсскоязычная литература переживает в настоящее время расцвет.

С 1993 года издается газета Kodima («Родная земля»), уже десять лет выходит художественный журнал Verez tullei («Свежий ветер»). Если честно, когда мы десять лет назад начинали создавать журнал, я не думала, что мы продержимся дольше одного номера, думала, неужели найдутся авторы, которые по-вепсски будут писать. И, вы знаете, я тоже счастливо ошиблась. Владение языком среди тех, кто интересовался всеми этими процессами, участвовал в наших проектах, оказалось значительно выше, чем можно было предположить.

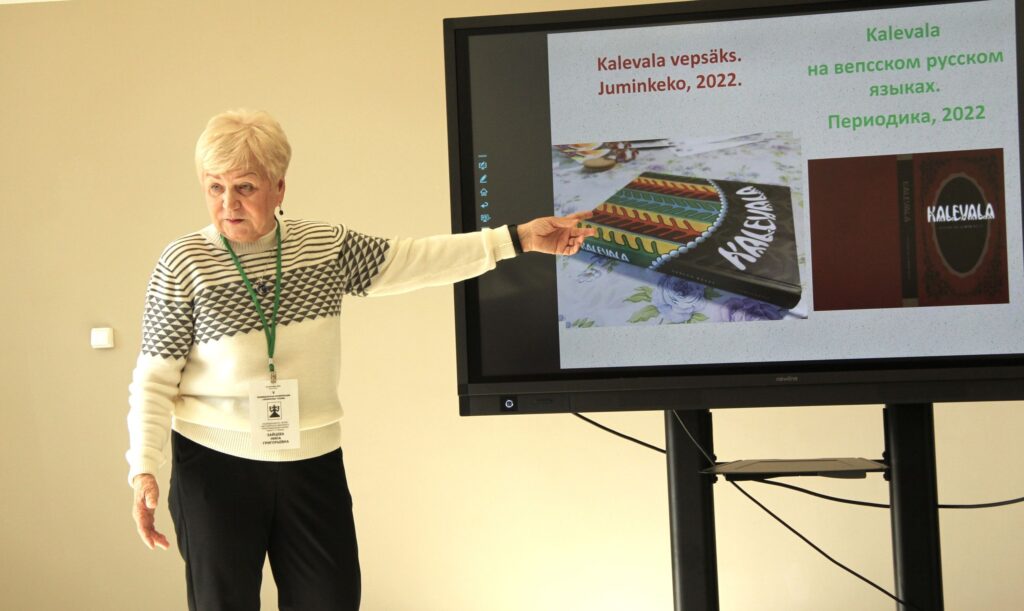

– Как велась работа по переводу на вепсский эпоса «Калевала»? Для всех ли понятий нашлись вепсские слова?

– «Калевала» – это повествование о жизни людей в достаточно древние времена, в вепсском языке тоже сохранились термины, касающиеся рыбалки, строительства, описания заговоров. «Калевала» – карело-финский эпос, и культура этих родственных народов нам близка. С карелами мы живем по соседству, языки наши близки. Поэтому с подбором обычных слов больших проблем не было. Труднее было с терминами, которые уже вышли из употребления. Например, я сама не занималась уже ни ткачеством, ни прядением, не знаю тонкостей некоторых видов хозяйственной деятельности. Но я лингвист, и мне помогало то, что я побывала практически во всех местах проживания вепсов, знакома с их диалектными особенностями. Это помогало мне найти нужное слово или термин, а при необходимости и создать по законам вепсского языка необходимые лексемы. Кроме того, в эпосе много повторов, где следовало использовать непременно синонимы, а не повторяться. Так появились целые синонимические ряды: meletada, sekoida, dumaida – «думать»; el’geta, tärtta – «понимать», itkta, voikta, värišta – «плакать» и так далее. Одни слова были более знакомы всем, другие – менее, но важно было, что некоторые из них были подняты из глубин памяти и возвращены в живое общение. Это работало на обогащение языка и лексически, и стилистически.

Мне помогало то, что я побывала практически во всех местах проживания вепсов, знакома с их диалектными особенностями.

Отмечу, что работа была довольно трудоемкой в поэтическом плане. В «Калевале» всегда нужно использовать восемь слогов в одной строке, требовалась аллитерация (использование одинаковых или созвучных согласных в начале строки).

Еще в 2002 году я сделала сокращенный вариант перевода «Калевалы» для детей, поэтому, когда 18 лет спустя я приступила к полному переводу эпоса, то у меня уже были примерные представления, как эту работу осуществить.

Перевод занял около полутора лет, и я считаю, что это достаточно быстро. Думаю, что переводы таких знаковых произведений на вепсский язык, как «Калевала» или Новый Завет, показывают, что вепсский язык самодостаточный, богатый. Понимание этого очень важно для нас самих. Я по себе помню, как сложно было мне вначале дать письменный комментарий на вепсском или написать статью в газету на родном языке.

Потому что мы не привыкли. Мы привыкли пользоваться языком как устным средством, а нужно было начать писать и воспринимать написанное слово. Но мы освоились достаточно быстро, и это позволило и литературе развиться.

– Вы и сами написали эпос – Virantanaz. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте. Каково это – в XXI веке писать эпос?

– Да, действительно, уже бытовало мнение, что это отживший жанр. К счастью, это не так. Так появился ингерманландский эпос Мирьи Кемппинен Liekku (Качели), ижорско-водский эпос Арво Сурво «Ластка – Горнего Посланник», мордовский эпос «Масторава» Александра Шаронова и так далее. В их основе лежит сохранившееся фольклорное наследие этих народов.

Фольклор у вепсов не так богат, вепсы давно познакомились с русскими песнями, стали их петь, переняли частушки. Но кое-что у нас сохранилось, например, есть легенда об охотнике Мартьянове, который жил в Вологодской глубинке, он был так силен и смел, что мог медведя только одним ножом сразить. При этом шел только на того медведя, который уже был сам готов покинуть мир. Слухи об этом охотнике дошли до московского князя, и он послал гонцов, чтобы разыскать его.

Я развила эту легенду дальше и даже «сосватала» князя за вепсскую девушку, тем самым еще больше породнив вепсов и русских. Эта история легла в основу сюжета.

Кроме того, я все-таки из вепсской деревни. Мои предки были вепсами, и все наши легенды, их тон, отношение к природе, когда у нас говорили, что нельзя плевать в воду, рвать растения, ломать ветки, все это я тоже постаралась отразить в эпосе. В одной из наиболее распространенных пословиц, бытующих во всех группах вепсов, говорится: Mecas kaikutte pu-ki kuleb i nägeb – «В лесу даже каждое дерево слышит и видит». Это было главное правило жизни вепсов, отражающее их отношение к природе. Поэтому важное место в произведении занимает вепсская знахарка Анни, которую уважали в каждом доме. Через ее фигуру, ее поведение я хотела показать, как жили вепсы, как был устроен их быт, как они выдавали замуж и женились, какие причитания исполняли, когда человек уходил в мир иной, какие заклинания произносили в том или ином случае и так далее. Например, у нас всегда по-особенному относились к пастухам. Если в русских деревнях в пастухи часто шли последние люди, которых никуда больше не берут, то у нас далеко не так – пастухом мог быть только уважаемый человек, которого в лесу любят, и кто знает, куда повести стадо, кто знает законы животного мира и умеет общаться со всеми силами, живущими в лесу. Поэтому, когда человека нанимали в пастухи «с проживанием», то есть, он жил по очереди в тех домах, откуда был скот в его стаде, там во время его проживания всегда готовили самую лучшую еду. И у меня одна из ключевых ролей в произведении отведена именно пастуху.

Рисунок Ирины Сотниковой, редактора газеты Kodima («Родная земля») к изданию Virantanaz

Мои предки были вепсами, и все наши легенды, их тон, все это я тоже постаралась отразить в эпосе.

Virantanaz – в переводе значит «Вотчина Вира». Вир – это имя. Я вначале думала, что это старинное вепсское имя, потому что никогда не слышала, чтобы в семьях так детей называли. Но, когда стала поднимать материалы, выяснила, что это христианское имя, которое вышло из употребления. Но, очевидно, что старое, потому что рядом с ним стоит вепсское слово tanaz – это подворье. То есть это место, которое основал Вир. Это одна из известных вепсских моделей называния поселений. У меня это реальное место, оно находится внутри селения Войлахта, откуда я сама родом: Войлахта включает в себя три деревни – Virantanaz (по-русски Вирино), Markutanaz (Марково) и Pust (Пустошка).

В общем, все, что я знала, все, о чем мне рассказывали дедушка Филипп Ильич и бабушка Ульяна Никаноровна, я использовала. Исключительно важны были для меня сведения, собранные нашей замечательной исследовательницей, этнографом Ириной Юрьевной Винокуровой. Большую и прекрасную работу проделала Ольга Юрьевна Жукова, моя ученица, лингвофольклорист, знаток языка фольклора, отредактировав мой перевод, внеся в него новые слова, что необыкновенно украсило текст. Вот так появился Virantanaz. Сейчас он переведен на несколько языков. Например, есть переводы на русский язык, финский, эстонский, французский.

– Почему все-таки эпос, а не роман или не сага?

– Я по природе своей поэтесса, я пишу стихи, не могу без этого. И я решила все свое умение вложить в Virantanaz. Каждая глава эпоса у меня написана немного другим размером, что добавляет дополнительный штрих к характеристике героев. Поэтому достаточно трудно было переводить произведение на русский язык. Кроме того, у нас ударения не совпадают, в вепсском языке ударение всегда падает на первый слог, это затрудняет перевод поэзии.

Я очень рада, что к эпосу есть большой интерес как у нас в Карелии, так и за ее пределами. Возможно, и постановки будут. Так у нас в Петрозаводске был поставлен спектакль по пьесе Александра Вампилова «Домик окнами в поле», переведенной мною по просьбе национального театра города Петрозаводска на язык вепсов, активное участие в создании которого принимала замечательная актриса с вепсскими корнями Александра Анискина. Это внесло большой вклад в развитие языка, повысило гордость народа за его богатство, когда они увидели спектакль на профессиональной сцене на родном языке, в котором участвуют профессиональные актеры.

После спектакля «Домик окнами в поле»

В Петрозаводске был поставлен спектакль по пьесе Александра Вампилова «Домик окнами в поле», переведенной мною.

– В написанном вами эпосе есть песни, плачи, описания свадебных обрядов. Сохранились ли эти элементы в жизни современных вепсов?

– Вепсы были сельским народом, урбанизация вытеснила обряды. Многие люди уехали в крупные города, в Петрозаводск, Петербург, Москву, Мурманск, Иркутск – где только не живут вепсы. В городе организовать какой-то обряд практически невозможно. У нас есть этнофильмы, в том числе о вепсской свадьбе, рыбалке, кухне, режиссерами которых чаще всего выступают Лариса Чиркова, нынешний председатель Общества вепсской культуры, работник радио, и Мария Шашина, работник телевидения, обе – выпускницы факультета прибалтийско-финской филологии и культуры ПетрГУ. Это очень важно, что наши выпускники не растворяются в громадном пространстве страны, а ищут и находят возможность работать на благо родного народа, на развитие его языка и культуры. Я очень горжусь своими учениками, именно они в своих фильмах пропагандируют вепсскую культуру. Они иллюстрируют наши национальные костюмы, стремясь всеми силами получить для Общества вепсской культуры гранты на их пошив. Бывало, что, когда в деревнях шли съемки этнографических фильмов, люди приходили в национальной одежде. Но сказать, чтобы это было массово, я не могу, в основном все-таки песни и танцы ушли на сцену.

Некоторое время назад с Ольгой Юрьевной Жуковой мы разобрали уникальную вепсскую фонотеку, которая хранится в Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, там около 500 часов различных записей, не только фольклорных. Мы выбрали оттуда все причитания и опубликовали их в сборнике, который называется по-вепсски Käte-ške käbedaks kägoihudeks («Обернись-ка милой кукушечкой»). Он вышел примерно десять лет назад, причем некоторые причитания в нем сопровождены нотами, если они были не просто начитаны, а пропеты. Это уникальное издание, и жанр причитаний – древний. У нас есть самодеятельные коллективы, которые берут из сборника эти плачи и исполняют. Например, у группы Noid есть знаменитая песня «Колдунья».

В принципе, возродить обряды тоже можно. Если какая-нибудь влюбленная пара захочет сыграть вепсскую свадьбу, то это вполне осуществимо, обряд известен, он весь описан, возродить можно, поскольку есть сведения, главное, чтобы было такое желание.

– Как шло развитие вепсского национального движения? Какие языковые мероприятия можно выделить?

– Вообще все началось с создания учебников. Первые пособия, которые мы составили с Марией Ивановной Муллонен, вышли в свет еще в конце восьмидесятых. А наши прежние учебники употребляются как дополнительное чтение на уроках, поскольку изменились стандарты, кроме того, эти учебники были рассчитаны на лучшее владение вепсским языком, которое в конце восьмидесятых годов было. Теперь создаются другие учебники, большую работу в этом направлении ведет учитель вепсского языка из финно-угорской школы имени Элиаса Леннрота, настоящий методист и знаток своего дела Надежда Анатольевна Петрова, а я выступаю как специалист и знаток вепсского языка в роли редактора учебной литературы. И хотя сейчас мы можем говорить о том, что дети знают вепсский хуже, ведь уроков вепсского языка явно недостаточно, школьное время ограничено, интерес к изучению языка не ослаб.

Одним из главных деяний Общества вепсской культуры стало то, что мы объединили группы вепсов. Смотрите сами: вепсы живут в Карелии, в Ленинградской и Вологодской областях, причем в Ленобласти – на территории четырех районов, в Вологодской – в двух районах. В общем, административное деление сложное. Но благодаря вепсской газете, вепсскому журналу мы смогли создать общее информационное пространство.

Нас отличает прежде всего язык, благодаря ему мы сохраняем связь со своим народом.

В свое время мы с Зинаидой Ивановной Строгальщиковой посетили практически все вепсские деревни. Даже были в 2005 г. у вепсов Сибири в Иркутской области. Небольшая группа вепсов переехала на территорию нынешнего Аларского района Иркутской области во время столыпинской реформы в поисках лучших земель, сейчас там около 50 человек проживает, они называют себя вепсами и сохраняют язык. Вообще у нас очень трепетное отношение к языку, это то, что нас отличает. Чисто внешне выделить вепса среди жителей Вологды или Петрозаводска не получится – у нас обычный тип лица, характерный для населения северо-западных регионов России. Нас отличает прежде всего язык, благодаря ему мы сохраняем связь со своим народом.

Объединяющим фактором стало и то, что по инициативе Общества вепсской культуры стал проводиться праздник Elonpu (Древо жизни). Мы смогли показать особенности вепсского народа, его философию. Это ведь очень все интересно и необычно, и ключ для понимания этой философии – язык.

Например, на русском мы говорим «бессонница» – такое слово нагнетающее, означающее что-то нехорошее, приставка «бес» – отрицательная – «бесприданница», «бессонница», «бездорожье» и так далее. А по-вепсски это же состояние называется vauged uni – то есть «белый сон», что означает, что вепсы к бессоннице относились по-другому. Конечно, вепсы тоже, бывало, не могли уснуть, но в это время они думали о прожитом дне, что-то анализировали, строили планы на завтра, обращались к Богу. И в этом заключается разница культур, которая и другому народу тоже может быть интересной. Разве это плохо? Хорошо!

– Вы провели фундаментальную работу по сохранению и развитию вепсского языка. Дайте, пожалуйста, совет языковым активистам и молодым ученым, которые только приступают к работе по сохранению языков коренных малочисленных народов, с чего им начинать?

– Я горжусь своими учениками, которые говорят по-вепсски, ведут передачи на вепсском языке, пишут статьи, ставят спектакли. У них есть стремление, интерес, они становятся духовно богаче, открывая свои корни.

Да, понятно, что народ малочисленный, аудитория читателей или слушателей не такая большая. Но вот, знаете, если бы я об этом думала, я бы ничего не сделала. Даже если несколько человек являются носителями языка, да даже если и один носитель, то это не значит, что ничего не надо делать. Даже ради одного человека стоит стараться писать, чтобы он мог прочитать стихи или рассказ на родном языке.

Не надо делать различий, мама ли научила человека родному языку, в школе ли он его освоил или на курсах, генетически это его родной язык. Посмотрите, как возродился иврит. Всякое же бывает в жизни, и с другими языками тоже так может быть. Поэтому я хочу посоветовать открыть для себя генетический мир своих родителей, своих прадедов, своих прапрадедов. Ведь перед ними может открыться удивительный мир.

Да, далеко не все, кто интересуется вепсской культурой и языком, говорят на нем, но надо, чтобы были единомышленники и в другой среде. Не надо закрываться от мира, говорить, что вот, мы вепсы, и окружать себя стеной. Нужно заинтересовывать своей культурой, быть открытыми к миру. И я точно знаю, что это дает результаты!

Справка «КМНСОЮЗ-NEWS»

ФИО: Зайцева Нина Григорьевна

Регион: Республика Карелия, г. Петрозаводск

Деятельность: специалист по вепсскому языку, доктор филологических наук, член Союза писателей Российской Федерации

Читайте также:

Подпишитесь на дайджест новостей

Не пропустите важные события!