- 20 августа 2023

- 13:50

Юкагирская писательница Любовь Демина вспоминает, как осознала ценность родного языка и оказалась чуть ли не единственной, кто на нем пишет.

Юкагиры говорят на двух разных языках – лесном и тундренном. Различия между ними колоссальные, примерно как у русского и польского языков. Ситуация с лесным юкагирским языком – самая сложная, число носителей не превышает десяти человек. Среди них – жительница села Угольное Верхнеколымского улуса Республики Саха (Якутия) Любовь Демина. На сегодняшний момент она, пожалуй, единственный человек в мире, кто пишет на лесном юкагирском языке художественные произведения. О том, как с нуля создается лесная юкагирская литература и что нужно, чтобы дети сохранили интерес к родному языку, Любовь Демина рассказала в интервью «КМНСОЮЗ-NEWS».

– Любовь Николаевна, вы по образованию – бухгалтер. Что вас сподвигло заниматься юкагирским языком и фольклором?

– У нас в семье все всегда говорили на юкагирском. Это было благодаря маме, она 1914 года рождения. Мои старшие сестры говорят на юкагирском, я, естественно, тоже. Но, знаете, примерно до начала восьмидесятых я даже не думала, что это какой-то особенный язык, что его нужно как-то специально сохранять. Хотя, конечно, понимала, что происходят весьма нехорошие процессы. Если в моем детстве все вокруг говорили на юкагирском, то уже к годам семидесятым в основном юкагирскую речь можно было услышать лишь от старшего поколения.

С конца семидесятых годов к нам стали приезжать экспедиции. Первым, я помню, приехал лингвист Алексей Ключевский, он записывал песни, которые исполняла мама, затем у нас побывали музыковед Юрий Шейкин, лингвист Елена Николаева.

Участники всех экспедиций стремились пообщаться с моей мамой. Например, Алексей Ключевский записывал песни, которые она исполняла. Также часто обращались ко мне, чтобы я выступила в роли переводчика при общении со старожилами. И вот общаясь с учеными, я поняла, что язык наш уникальный, а фольклор – удивительный. Но тогда же мне стало ясно, что ситуация с нашим лесным диалектом очень сложная. Например, на основе тундренного диалекта Гаврил Курилов создал письменность, стали появляться учебники, словари. У нас же ничего такого не было, потому что носителей изначально меньше. Сейчас – еще сложнее. На нашем лесном юкагирском языке говорю я, мои сестры, в селе Нелемном Верхнеколымского улуса, увы, уже никто не говорит, в магаданском поселке Сеймчан живут три носителя языка, все они старше 70 лет.

– Но ведь лесной юкагирский язык преподается в школе. Почему так мало носителей?

– Да, обучение ведется в селе Нелемном. Юкагирскому языку в местной школе детей обучают два педагога, замечательные женщины. Но они, подчеркну, не являются носителями, а преподают, потому что больше некому. В конце восьмидесятых, когда только началось преподавание юкагирского языка в школе, занятия вели носители, те, для кого он родной. Правда, и тогда не получилось переломить ситуацию, преподавать было сложно, ведь в семьях юкагирская речь почти не звучала. Сейчас – в разы тяжелее.

Для обучения сейчас есть пособия, учебники, педагоги могут сказать какие-то фразы.

– А как тогда дети язык учат?

– В принципе, для обучения сейчас есть пособия, учебники, педагоги могут сказать какие-то фразы. Но если сравнить, например, с английским, то в идеале как выглядит урок: учитель заходит в класс и начинает с детьми общаться на английском. Здоровается на английском, материал объясняет на английском, на неожиданный вопрос тоже отвечает на английском.

На юкагирском выстроить такой формат преподавания не получается. По крайней мере, пока так происходит. В общем, остается надеяться, что кто-то из детей «зацепится» и за такой формат обучения, будет сам практиковаться и когда-нибудь выучит язык на нужном уровне. Но это, прямо скажем, должно произойти чудо.

Вместе с педагогами мы ставим школьные спектакли на юкагирском. Да, у многих ребят горят глаза, им нравится. Но, скажу честно, такой задор есть в младших классах. Потом, ближе к подростковому возрасту, у школьников меняется сфера интересов, они перестают заниматься, участвовать в проектах.

Есть масса причин, почему так происходит. Основная, конечно, то, что на языке не говорят в семье. Но здесь тоже все это началось не одномоментно. У нас уже давно нет чисто юкагирских семей, все браки смешанные. Так вот, раньше если в семье мать была юкагирка, то язык как-то сохранялся, потому что дети от нее могли слышать родную речь. Если же в семье отец юкагир, то он меньше проводил время с детьми, по крайней мере, в раннем возрасте, соответственно, вероятность услышать и узнать родной язык была значительно меньше. Сейчас, к сожалению, даже в семьях, где мама юкагирка, дети уже не говорят, потому что сами матери не знают язык.

Раньше если в семье мать была юкагирка, то язык как-то сохранялся, потому что дети от нее могли слышать родную речь.

Вторая причина – социальная. Условия для жизни у нас очень тяжелые. Поэтому молодежь уезжает, забирает детей. И их можно понять. Возьмем даже школу: в здании трещины, туалет – холодный. Да, учителя прекрасные, стараются изо всех сил. Но родители желают, чтобы их дети жили в хороших условиях, поэтому разъезжаются кто куда. Те, кто остается, бросают все силы на обустройство быта. Клуба в Нелемном нет, несколько лет назад прорвало трубу. А нет клуба – нет и базы, чтобы там занимались коллективы, работали кружки. Раньше ведь в годы СССР у нас был полноценный фольклорный коллектив «Ярхадана», я была его руководителем. Мы выступали не только у себя, например, летали на самолетах в Магаданскую область. Но в девяностые годы ансамбль прекратил свое существование. И попыток возродить его не было.

Конечно, хотелось бы, чтобы у нас когда-нибудь появился фольклорный коллектив, чтобы в студиях дети занимались, но очевидно, что без решения насущных вопросов люди к этому всему тянуться не будут.

– А есть ли сейчас артисты, которые исполняют юкагирские песни?

– Если говорить конкретно про язык лесных юкагиров, то сейчас на нем исполняет песни моя племянница Ирина Дускулова. Она раньше заведовала в Нелемном этнокультурным центром «Ярхадана», сейчас переехала в Якутск, работает в республиканском Доме народного творчества и социально-культурных технологий. Ирина – совсем молодая девушка, она выросла уже в среде, где не говорили по-юкагирски, но она прилагает огромные усилия, чтобы исполнять песни на юкагирском с правильным произношением. Это непросто. Наш язык сложный для изучения, на нем непросто заговорить, а петь – еще сложнее.

Очень важно понять логику юкагирского языка, откуда берутся те или иные слова. В юкагирском для современного человека это не очевидно.

Несколько лет назад я выпустила книгу по этимологии, в которой объясняла происхождение некоторых слов. Например, «йахадаасьэ», «лошадь» в дословном переводе – это «якутский олень». «Йахал» – это «якут», «аасьэ» – «олень». Получается, «йахадаасьэ» – «якутский олень». В книжку вошли такие описания животных, растений, насекомых, рыб, чтобы легче запомнить было.

Вообще, у нас очень мало литературы на нашем лесном юкагирском языке. Есть только изданные труды Владимира Йохельсона, он ездил в экспедиции по нашим краям в конце XIX века, в его произведениях зафиксированы отдельные слова и выражения. Есть мои книги. А больше художественной литературы, пожалуй, и нет.

И это тоже большая проблема, потому что необходимо развивать письменный язык, чтобы была база, чтобы у детей был выбор, что почитать, чтобы учителя могли проводить уроки на любые темы.

Увы, у нас книги на юкагирском языке издаются от случая к случаю – когда у профильного департамента появятся средства, какая-нибудь общественная организация получит грант или добывающая компания решит проспонсировать печать. Я думаю, что это неправильно. Нужно, чтобы была четкая программа, в которой на длительный срок были бы расписаны все мероприятия по сохранению нашего языка, в том числе и выпуск литературы.

Необходимо развивать письменный язык, чтобы была база, чтобы у детей был выбор, что почитать.

– Как вы начали писать на юкагирском?

– Сейчас я стараюсь охватить максимум направлений, пишу стихи, рассказы, составляю какие-то методические пособия. А началось все со сказок. В какой-то момент я стала записывать то, что в свое время рассказывала мама. Поняла, что если не зафиксирую все это, то наш уникальный пласт культуры просто может исчезнуть. К тому моменту мамы уже не было, спросить было не у кого. Поэтому я додумывала за нее сюжет. Но, знаете, я не уверена, что и она сама знала досконально все эти сюжеты. У нас, у юкагиров, со сказками получилась такая история, что девочки сказки запоминали хуже, чем мальчики. Например, мой троюродный дядя, когда к нам приезжали этнографические экспедиции, смог довольно подробно воспроизвести некоторые сказки. По женской же линии много информации потерялось.

– Отчего же?

– Это сейчас, когда женщина укладывает ребенка спать, она рассказывает ему сказку. А у нас на протяжении веков сказки рассказывали только мужчины. Мама это застала. Она рассказывала, что это было целое событие. Сказитель садился в центре чума, вокруг него – люди со всего стойбища. И он несколько часов говорил. Телевизора тогда не было, театра – тоже. Так вот, сказитель показывал сказку и при этом «делал лицо», как тогда говорили, он мог страшно гримасничать, показывая отдельных персонажей, рычать, кричать. И сказки это были не такие, как сейчас издаются в сборниках для детей. Настоящие юкагирские сказки на детей вообще-то мало рассчитаны, там много жестокости, насилия. Сказки пугали. И так было принято, чтобы девочки, нежные создания, закрывали руками глаза и уши, чтобы не видеть и не слышать самые страшные моменты. А мальчикам положено было быть смелыми и легко смотреть в лицо опасности, поэтому они дослушивали сказки до конца и, соответственно, легче их запоминали.

Сказитель садился в центре чума, вокруг него – люди со всего стойбища. И он несколько часов говорил.

Но сейчас, к сожалению, тех, кто слушал сказки от начала до конца в чумах со сказителем, уже и не найти.

– А вы адаптируете для детей сказки, которые пишете?

– Безусловно. И это не какое-то мое желание что-то изменить в сказках моего народа. Если мы захотим найти старинную сказку из любой страны мира или региона России, то в чистом виде, в таком, как она дошла из глубины веков, обнаружим ее лишь в каком-то специализированном научном издании. Все сказки, которые издаются большими тиражами для детей – это специально переработанные истории. Юкагирские сказки никто раньше не адаптировал, и я сейчас занимаюсь этой работой.

У нас, например, есть такие герои, как великаны-убийцы, женщины-людоедки. Согласитесь, истории с такими персонажами маленьким детям не стоит рассказывать. Но в то же время есть интересные сюжетные линии с животными, есть поучительные моменты. Вот это я, естественно, сохраняю.

– А сохранились ли юкагирские поговорки, приметы?

– Приметы есть, и они до сих пор работают. У нас и календарь был свой, в нем шесть времен года. Новый год у нас отмечается летом. Он длится с 13 июня по 8 сентября, его называют «пугэ». Потом, с 8 сентября по 8 ноября – осень («ньаадэ»), зима («чиэдьэ») наступает с 8 ноября и длится до 2 февраля. А потом у нас – три весны. «Поорэ» – до 23 апреля, когда солнце начинает «ходить через голову» и можно добывать пушнину. «Шилльэ» – до 9 мая, когда формируется наст и ведется охота на лося. Тогда его легче догнать. «Шоңдьилльэ» – наша третья весна, когда природа окончательно пробуждается, идет ледоход, все покрывается зеленью, она длится с 9 мая по 13 июня.

У нас и календарь был свой, в нем шесть времен года.

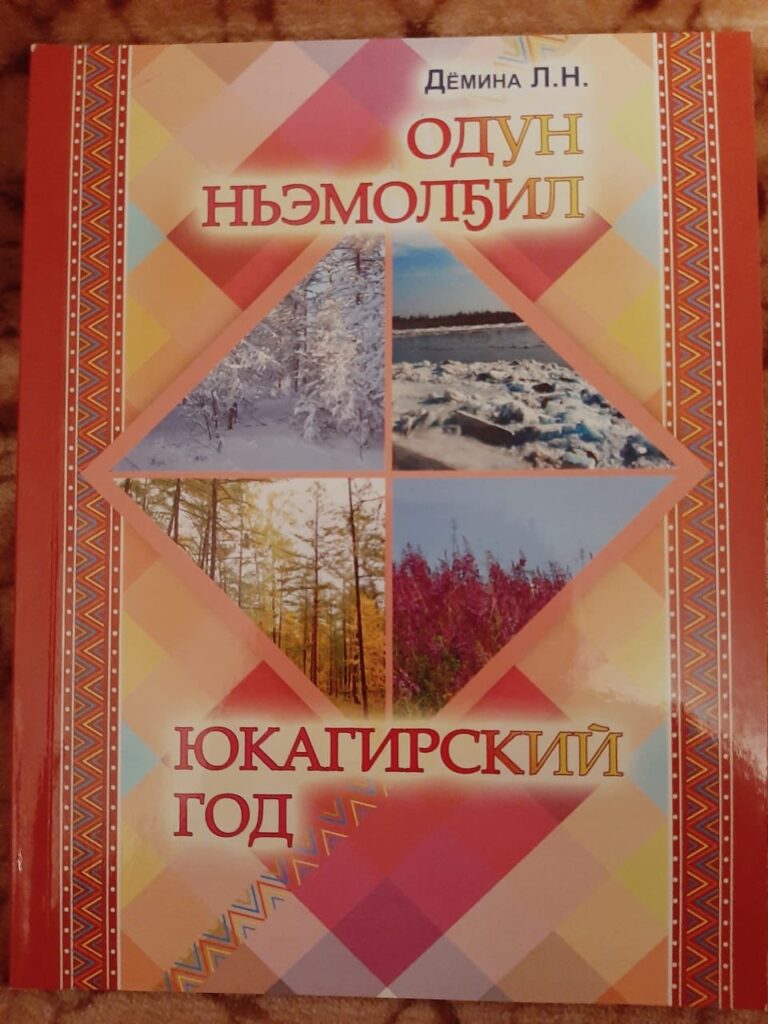

У меня есть книга «Юкагирский год», я в ней все это подробно расписала. Могу сказать, что этот календарь для нас до сих пор актуален.

– Все ли пласты юкагирской культуры удалось записать ученым?

– Архив на самом деле большой, но, к сожалению, он нам не доступен. В свое время в Нелемном учеными был собран уникальный аудиоархив. Например, знаю, что они записывали мою бабушку, она исполнила много песен. Также участие в записи принимал мой дядя, мамин старший брат Николай Николаевич Дьячков, его юкагирское имя Тохся. Сейчас весь этот материал находится в радиофонде Якутска. Но доступ к этим материалам закрыт. Мне кажется, что это неправильно.

Дело в том, что мало записать голоса носителей на пленку, нужно эти записи еще расшифровать, проанализировать. Например, в русских песнях часто встречается припев «ай-лю-ли», а в юкагирском – «йолугэ-йо», «танэ-йо», «чэнгэ-йо». Это можно перевести – «как красиво», «как хорошо». Песни дошли до нас из глубины веков, и язык в них не разговорный. Мы, носители, еще сможем разобраться, а вот расшифровать весь материал только по словарям никак невозможно.

Я мечтаю когда-нибудь получить доступ к этому архиву и заняться переводами песен. Но не представляю, как это технически осуществить. Ехать в Якутск и несколько месяцев жить там, чтобы заниматься переводами, у меня нет возможности. Да и доступ к архиву закрыт, просто так его не получишь. Помню, мне как-то дали одну песню, я ее перевела. В ней оказался очень глубокий смысл, про реку, в которую нельзя войти дважды.

– Вы и сами пишете на юкагирском стихи. Сложно ли подобрать рифму?

– Смотря какие стихи. Я пишу стихи для детей, с ними не сложно, используются простые слова, понятия. Поэтому, например, если сравнивать детскую прозу и детскую поэзию, стих создать проще, не нужно использовать метафоры, сложные описания. Но если мы возьмем другие стихи, философские, о душе, то здесь возникают нюансы.

Юкагирский язык очень богатый, интересный, но в нем совсем другое выражение чувств, разные сравнения, потому что представление о мире было другим, вера была другая. Поэтому написать юкагирское стихотворение в таком контексте сложно, тяжело будет и с переводом.

Например, в юкагирском есть устойчивое выражение – «нин`иэ альаануй», оно дословно переводится как «душа тает». В русском языке тоже есть такое выражение, но у него немного иной смысл, это нега, какое-то расслабление. У нас у этого выражения немного другой оттенок. То есть если дословно перевести стихотворение с таким выражением, то смысл его окажется совсем другим.

Даже при описании природы невозможен дословный перевод. Например, если я хочу рассказать о поле, где цветет иван-чай, а это, кстати, очень красиво, все поле в розовых цветах, то на русском я могу назвать этот эффект снежной зарей, а в юкагирском такого словосочетания нет. Я скажу, что на поле будто ниточки от солнца на закате. И у нас очень много всяких таких моментов в языке. Очень надеюсь, что это все не исчезнет, что появятся люди, готовые изучать наш лесной юкагирский язык, раскрывать его для себя и для потомков.

Танец «Лондо»

После долгой зимы наша речка чиста.

Юкагиров роды встречаются,

Коркодонский народ и ясачный народ

В танце дружном с природой сливаются.

Душа одула, небо и земля, река –

Всё счастьем наполняется.

На крутом берегу запылали костры,

Наш старинный обряд начинается,

Надо Землю кормить и Огонь не забыть,

В речке бисер цветной отражается.

Душа одула, небо и земля, река –

Всё счастьем наполняется.

Вся земля расцвела, и река, как роса,

С небом ясным вдали обнимаются,

Все по кругу идут, юкагиры поют,

Танец «Лондо» с природой сливается.

Душа одула, небо и земля, река –

Всё счастьем наполняется.

Пудэлэндьии лэдудэндьиипэньэ ньэнууннуҥи.

Нугэнпэ мойт, йөмгиит лоҥдаануҥи,

Йэльуодьэ чадилгэ, йөмгиидэ, хоннуҥи.

Одул, унуҥ, лэбиэ, кужуу – чумут айаануҥи,

Одул, унуҥ, лэбиэ, кужуу омось лоҥдаануҥи.

Чоҕось будиэ лосьилпэ пиэдэҥи,

Лосьид-эпиэгэлэ одулпэ лэгитиэнуҥи,

Омось эйруолгэлэ Лэбиэд-эмэйгэт ньиэнудэ,

Унуҥ-эмэйҥин хоролькиик пэшшэйнудэ.

Одул, унуҥ, лэбиэ, кужуу – чумут айаануҥи,

Одул, унуҥ, лэбиэ, кужуу омось лоҥдаануҥи.

Иильись лэбиэлиэ оҕосьии шөрилэдэйдэллэ,

Пойнасьиил унуҥдиэ хони кужууньэ эмлэдэйдэллэ,

Кужуугэ мэ тоттот, одулпэ лоҥдоҥи,

Йэльуодьэ чадилгэ, йөмгиидэ, хоннуҥи.

Одул, унуҥ, лэбиэ, кужуу – чумут айаануҥи,

Одул, унуҥ, лэбиэ, кужуу омось лоҥдаануҥи.

Справка КМНСОЮЗ-NEWS

ФИО: Демина Любовь Николаевна

Регион: Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский улус, с. Угольное

Деятельность: писательница, поэтесса, хранительница народных традиций лесных юкагиров

Читайте также:

Подпишитесь на дайджест новостей

Не пропустите важные события!