- 19 февраля 2023

- 15:50

Легендарная хантыйская поэтесса и хранительница традиций Мария Волдина рассказала о том, как собирала фольклор, а нашла саму себя.

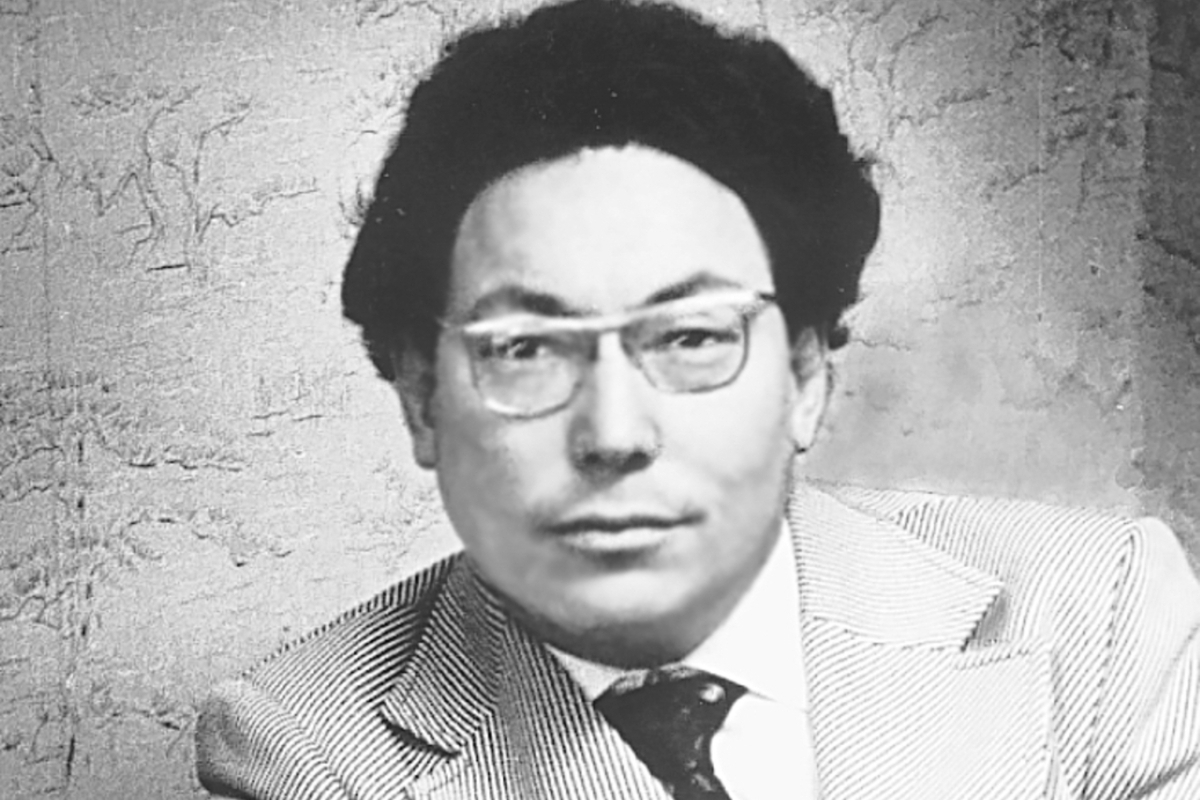

Имя Марии Кузьминичны Волдиной знает каждый, кто хоть раз слышал про хантыйский фольклор. Вот уже более шестидесяти лет Мария Кузьминична собирает сказки, легенды. Она стала первой хантыйской женщиной-журналисткой и была в числе тех, кто начал публиковать в газетах очерки о хантыйских традициях. А еще Мария Кузьминична – первая хантыйская поэтесса. Несмотря на череду сложнейших жизненных испытаний, она сделала невероятно много, со всем справилась. Мария Кузьминична хоть и давно на пенсии, но продолжает вести большую работу по популяризации культуры своего народа. Сегодня Мария Кузьминична – гостья нашей рубрики «Интервью недели».

– Мария Кузьминична, как вы начали изучать хантыйский фольклор?

– Все пошло с детства. Я была активным маленьким человечком, росла в тундре в семье оленеводов. Самым главным моим воспитателем был дед. Так получилось, что он в 36 лет получил травму и ослеп. Ему помогала бабушка, а когда мне было пять лет, ее не стало. Я все это хорошо помню, хоть и не понимала тогда смерть. Стояли холода, ее увезли на специальный холм и оставили там. А я стала для дедушки поводырем. Он называл меня Олененком. Мне сейчас уже 86 лет, а я до сих пор это помню. Вообще, как-то так получилось, что тогда я была его поводырем, а он стал моим поводырем по жизни. Я до сих пор помню все его советы, научения. И он же был первым, кто начал мне рассказывать истории моего народа.

В память врезалась легенда, как появилась наша Земля. Когда-то на заре времен все люди жили на огромном дереве, вершина которого касалась небес. И на каждой ветке был один народ. Сколько народов в мире, вот столько и было ветвей на дереве. Это сейчас можно взять и полететь на самолете на другой конец света, а тогда каждый народ жил на своей ветке. Так у каждого народа появился свой язык, свой жизненный уклад. И вот однажды с неба полилась вода, ее было так много, что она смыла огромное дерево. Люди спасались, кто как мог, кто-то цеплялся за ветки, кто-то – за люльки. Увидел это все Бог, пожалел людей и создал Землю. Там люди и поселились. А озера, моря и реки – это часть той большой воды, которая изменила все.

Сейчас я, конечно, понимаю, что это красивая легенда, но тогда, будучи маленькой девочкой, я воспринимала это все как правду. И такой она казалась мне удивительной, что я хотела узнать еще и еще.

У нас стояли три чума, в каждом – по две семьи. Но это условное деление, мы все были одной большой семьей. И все мне что-то рассказывали. Я запоминала, бережно хранила это все в памяти как большую драгоценность.

Это на самом деле было очень ценно. Когда мне было пять лет, началась Великая Отечественная война. Взрослые и раньше у нас были все в делах, а тогда у них работы еще больше прибавилось. Мой отец был под бронью, всю войну он возил грузы от деревни Нумто до самого Ханты-Мансийска и до перевалочного пункта. Туда поступали грузы со всего округа, обозы шли вереницами. Везли мясо, пушнину, рыбу, теплую одежду. Очень ответственная у него была работа.

Когда я получила образование, начала работать, то стала искать наши мифы, предания, песни, чтобы это все сохранить для людей и самой узнать больше.

Все женщины и подростки шили теплую одежду для солдат на фронт.

В детстве я слышала в основном сказки, мифы, загадки. Повзрослела – полюбила песни. У нас же разные песни есть, ритуальных много. Это удивительные песни, когда их слышишь, будто картины перед глазами появляются, видишь, как бежит зверь, какой он, что он делает, чем набиты его душа и кости. Вот такие образы вошли в жизнь, я их пронесла с собой.

Уже потом, когда я получила образование, начала работать, то стала искать наши мифы, предания, песни, чтобы это все сохранить для людей и самой узнать больше, я нашла себя в этом.

Но это все не сразу пришло. Я изначально пошла по учительской стезе. Окончила в 1955 году Ханты-Мансийское национальное педагогическое училище, затем поехала в Ленинград в Педагогический институт имени Герцена, получила диплом педагога-психолога. Работала я вначале в Казымской средней школе, затем меня поставили заведующей интернатом. Вы не представляете, как я тогда отказывалась от всего этого, как не хотела.

– А почему?

– Знаете, у меня была с одной стороны напористость, с другой стороны было как-то неловко. Меня фактически против моей воли заведующей интернатом поставили. Дело в том, что у меня маленький рост. Я же всегда считала, что на какие-то должности людей назначают высоких, статных. Я такой не была никогда. И вот мне сказали о назначении, я говорю: «Зачем меня на эту должность, я же маленькая». Смешно сейчас так вспоминать, меня в итоге все равно назначили, сказали, что дело не в росте.

Но я хоть и маленькая была, но всегда старалась что-то делать, какую-то общественную деятельность вести. Поэтому в партии в нашем районе мне определили направление идеологической работы. Спустя какое-то время пришло мне новое назначение – идти в редакцию газеты литературным работником. А я тогда думала, что в газетах и на радио особые люди работают. И вот меня туда направляют, прислали бумажку по линии партийной дисциплины. Это сейчас каждый что хочет, то и делает. А тогда, если откажешься, исключат из партии, будет стыдно и позорно.

В общем, я приехала, как сейчас говорят, на собеседование и встретилась с Григорием Дмитриевичем Лазаревым. Это был удивительный человек, фронтовик, наш первый хантыйский писатель. Григорий Дмитриевич впоследствии мне признался как-то, что на фронте его грела одна мысль, что если вернется он живым, то откроет газету. Вернулся, открыл.

Мы с ним тогда при первом знакомстве много говорили, я ему сказала, что не журналист я, не знаю, что делать в газете. Григорий Дмитриевич меня успокоил и сказал, что есть два пути: либо получить образование, либо самой освоить программу. «Ты же учительница, – сказал он. – Ты же знаешь, как учиться и как учить». Я согласилась с ним, и стала сама осваивать программу, жанры журналистские, методы работы. В общем, уже на следующий год я смогла начать писать очерки. Журналистская работа меня захватила, помимо редакционных заданий, я решила писать о фронтовиках. Каждый раз, приезжая в командировку на мероприятие какое-нибудь, я старалась встретиться с фронтовиками, записать их воспоминания и опубликовать их, чтобы они остались в памяти народа.

«Я что, поэт?» – говорила я себе и не могла в это поверить.

– Вы стали первой хантыйской женщиной-журналистом. Каково это?

– Сложно было. Мой первый муж Павел Тимофеевич Тарлин погиб. Я осталась с тремя ребятишками. Потом познакомилась с Владимиром Волдиным, он работал на радио, был неженатым. При одной из первых наших встреч он сказал, что «постарается стать отцом этих ребятишек и мужем этой женщины». Поначалу я эти слова всерьез не восприняла, а он мне стал присылать стихи, с формулировкой, чтобы я их оценила. Я тогда тоже стихи уже писала, но никому их не показывала, неловко было. В общем, присылал он мне стихи, присылал. А я-то чувствую, что они мне посвящены, но ничего не говорю. Однажды он спросил меня: «Почему ты не оцениваешь мои стихи». Я говорю: «Хорошие стихи, нравятся». Вот так на почве поэзии мы и сблизились. Я Владимиру тогда свою тетрадку со стихами показала, со временем решилась их опубликовать. Для меня тогда стало открытием, что после публикации даже начинающего автора стихи обсуждают, комментируют, я стала получать отзывы. «Я что, поэт?» – говорила я себе и не могла в это поверить. Вообще, стихи у меня всегда шли от души, будто кто-то диктует мне их…

С Владимиром мы прожили вместе три года, потом случилась беда. Он уехал в командировку, и погиб – несчастный случай. А у меня на руках – уже четверо детей.

Вот такая судьба у меня. У нас в народе говорят, что нужно горе на себе перетащить, чтобы выйти из беды примером, а радость – разделить с окружающими. Я об этом много думала. Интересная, получается, формула, значит, горе нужно в себе держать, чтобы быть мужественным, самому со всем справляться, а к другим идти только в радости… Но у меня так и получилось. Мне же, когда все произошло, чего только не говорили. Нашлись даже советчики, которые предложили детишек в детский дом определить. Я бы, конечно, ни за что так не сделала. И вот, чтобы никому не давать повода усомниться во мне, в нашей семье, я решила, что не только буду делать свою работу, но и сохраню все общественные нагрузки, партийные дела и еще что-нибудь возьму. Часто так бывало, что я приходила домой около полуночи. Мы жили в частном доме. Это сейчас все продается в магазине, нужен ужин, пошел и купил. А тогда все нужно было приготовить, воды натаскать, печь истопить, техники опять же, никакой не было. В общем, я ложилась спать в полночь, в два просыпалась, делала что-то по дому, писала, училась, читала. Все это до пяти утра. Потом до семи ложилась спать, затем просыпалась, отводила детей в садик, в школу, шла на работу. И так много лет подряд. Я себе говорила, что высплюсь на пенсии. А сейчас, представляете, сон не идет.

Однажды добрая знакомая, она всю жизнь врачом проработала, дала мне один совет: «Ты проехала много дорог, как ляжешь, вспоминай все подробности. Я вспоминаю свои журналистские дороги, путешествия, командировки, прокручиваю в голове дорогу, сборы, как все это проходило.

Я решила, пусть это будет нарушение, пусть на меня будут косо смотреть, но я буду говорить на родном языке, и еще и ансамбль создам.

Много ярких моментов у меня было, есть что вспомнить.

У меня много было журналистских поездок, также мы гастролировали с ансамблями.

Я же за свою жизнь создала три ансамбля. Один – когда училась в педучилище, второй – когда работала в селе Казым, третий был уже семейный ансамбль «Ешак най». Знаете, это был какой-то мой внутренний протест. У нас же был такой период, когда не приветствовалось говорить на родных языках. У меня тогда было смятение: «Как это можно не разговаривать, как я без языка без своего». И я решила, пусть это будет нарушение, пусть на меня будут косо смотреть, но я буду говорить на родном языке, и еще и ансамбль создам. И, знаете, где-то с семидесятых годов все изменилось, важность народной культуры осознали и стали поддерживать. А наш ансамбль «Ешак най» стал образцовым, мы с ним полмира объездили. Сейчас, когда я эти поездки вспоминаю, как-то тепло на душе становится.

– Есть ли за рубежом интерес к хантыйской культуре, знают ли, например, в Финляндии или Эстонии про Югру?

– Знают, причем хорошо. Мы же родственные народы, финно-угры. Так исторически получилось, что народы наши расселились широко, многие связи потерялись в веках. А с пятидесятых годов где-то об этом заговорили, и началась большая межнациональная дружба, мы много ездили в Венгрию, в Финляндию. К нам приезжало много ученых, наши исследователи ездили на стажировки, летние лагеря для детей организовывались, книги переводили. Мы почувствовали, что относимся к одной большой семье.

– Как вы стали собирать сказки?

– Уже работая в газете, я стала специализироваться на теме нашей национальной культуры. Писала про все, про наши обряды, традиции, Медвежьи игрища, про песни и, конечно, про сказки. С детства я многое из этого помню, но, когда появилась возможность, стала собирать все целенаправленно, записывать. А потом публиковать отдельными книгами. В какой-то момент и сама стала писать сказки. Особенность наших сказок в том, что они очень мудрые, поучительные. И дети их хорошо воспринимают. В наших сказках по поступкам сразу понятно, кто добрый, а кто – злой. В русских сказках есть персонаж Иванушка-дурачок, а у нас есть Ими-Хиты. Он такой невезучий, немного неуклюжий человечек, но в нужный момент именно он оказывается самым разумным, тем, кто спасает положение. Иногда люди не замечают таких людей, чем они живут, чего они стоят. А именно в них оказывается настоящая сила, совесть человеческая.

Особенность наших сказок в том, что они очень мудрые, поучительные.

Сейчас я также веду проект «Сказки Кузьминичны», читаю сказки, а аудиозаписи публикуются в интернете. Этот проект придумал Владимир Алексеевич Гилев, его начинание поддержал «Газпром». Мы записываем сказки в студии, также Владимир собирается сделать аудиокнигу. Думаю, это очень интересное и полезное начинание.

– Вы много занимались литературными переводами произведений русских авторов на хантыйский язык. Какого подхода вы придерживались: дословного или с адаптацией произведений под хантыйские особенности языка?

– Дословный перевод зачастую невозможен, потому что нужно воспроизвести всю картину, искать такие слова, чтобы образ не потерялся. Например, у нас нет как таковых родов, есть артикли. Соответственно, если дословно переводить с хантыйского фразу «Я гордая женщина, я красивая женщина», то получится «И горда я, и красива». То есть меняется эмоциональная окраска.

К тому же есть такие слова, дословных переводов которых просто нет, причем это касается как русского языка, так и хантыйского. Например, в хантыйском языке много таких слов про природу, традиционные занятия, а в русском языке – про административные какие-то вещи.

У нас был период, что отдельные русские слова уходили в народ и менялись. Так было, например, со словом «школа». У нас пожилые люди стали говорить «ашкола». Вот такой неологизм получился. А, например, слово «самолет» у нас свое – «тухланнгоп», его можно перевести дословно как «крылатая лодка». Сейчас, конечно, новых слов совсем мало. Люди мало говорят на родном языке, по моим ощущениям, процентов 10 его постоянно используют. Это очень печально, ведь язык – это ключ ко всему, сердце, душа народа и его жизнь.

– А вам на каком языке удобнее писать, на русском или на хантыйском?

– Без разницы. Я вообще русский только в школе выучила. В детстве говорила на хантыйском только и на коми-языке, мы его называли «зырянский». Помню, когда в школу меня брали, спросили, какие языки знаю, я сказала, что хантыйский, зырянский и русский. Там тогда все обрадовались, но на самом деле я на тот момент по-русски одну фразу знала: «Чай пить – не дрова рубить». Ее часто повторяли зоотехники и медики, которые к нам в чум-бригаду приезжали. И, представляете, я в детстве была уверена, что этой фразой весь русский язык и ограничивается, а когда выучила его по-настоящему, для меня открылось огромное богатство литературы, поэзии, образов. Вот также и с любым другим языком. У нас ведь вся наша жизнь пронизана уважением к природе. Например, в хантыйском языке нет такого понятия, как «срубить дерево», а есть понятие «взять дерево». То есть осторожно так, аккуратно, с уважением и почтением к природе. Знание языка дает понимание о таких вещах, они вроде бы неочевидны, но крайне важны. Если знать язык поверхностно, то можно решить, что никаких загадок нет, все просто и понятно, но нет, только погрузившись глубоко, узнав язык, поняв его, почувствовав его яркие краски, можно понять душу народа.

Язык – это ключ ко всему, сердце, душа народа и его жизнь.

– Вы несколько десятилетий рассказываете о хантыйской культуре. По вашим оценкам, за это время увеличился ли интерес у людей к югорскому фольклору?

– Интерес как был высокий, так и остался. Но ситуация с языком влияет на все. Например, когда хантыйские обычаи и традиции берутся изучать и описывать люди, которые не владеют языком, возникают обидные ошибки, неточности. А это потом все дальше идет.

Меня радует, что сейчас снова проводятся наши праздники, что в школе про них говорят, что дети язык учат. Но, понимаете, этого всего мало. Язык – как организм, на нем нужно говорить, думать, тогда он будет жить и развиваться.

***

В моем сердце вся природа,

Добрый нрав и ум народа,

Что ветвятся, как деревья,

Полны света и доверья.

Как березка золотая,

Я свечусь на склоне лета –

Ничего я не скрываю,

Мне б успеть отдать все это,

Все вернуть земле и детям,

Перетечь в сердца и души,

Нет на свете доли хуже,

Чем отдать все это смерти.

Справка «КМНСОЮЗ-NEWS»

ФИО: Волдина Мария Кузьминична

Регион: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск

Звания: лауреат премии «Душа России», Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Заслуженный работник культуры России, лауреат международной премии М.А. Кастрена, обладательница звания «Легенды журналистики Югры», ордена Почета, лауреат Всероссийской литературной премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, лауреат Шукшинской литературной премии, награждена памятной медалью М.А. Шолохова.

Читайте также:

Подпишитесь на дайджест новостей

Не пропустите важные события!