- 2 октября 2022

- 08:29

Хранительница ительменских традиций Галина Кравченко рассказывает, как заинтересовать культурой коренных народов внешнюю аудиторию и превратить традиционные праздники в региональные бренды.

Главный ительменский праздник Алхалалалай на Камчатке впервые за два года прошел без эпидемических ограничений. За то время, что праздник проводился в усеченном формате, организаторы смогли полностью подготовить стойбище в этнокультурной деревне Аушин к приему большого числа участников. О том, как проводить этномероприятия, которые становятся брендами субъектов, и как поднимать уровень самодеятельных региональных коллективов, чтобы их приглашали на гастроли и поддерживали спонсоры, рассказала «КМНСОЮЗ-NEWS» Галина Кравченко, представитель оргкомитета Алхалалалая, ведущий методист отдела по сохранению нематериального наследия Камчатского центра народного творчества, председатель общественной организации молодежи коренных малочисленных народов Севера в Камчатском крае «Дружба Северян» и руководитель народного молодежного танцевального ансамбля «КОРИТЭВ».

– Галина, чем запомнился Алхалалалай-2022?

– Второй год подряд праздник проходил на территории ительменской этнодеревни Аушин. Приехало огромное количество людей. Для нас это важно. В прошлом году, в период действия ограничений, нам разрешили собрать на площадке только 100 человек. То, что праздник снова стал массовым, очень здорово. Алхалалалай любим как местными жителями, так и гостями полуострова. Причем, хотя это и ительменский праздник, у нас участвуют все коренные народы Камчатки.

Алхалалалай любим как местными жителями, так и гостями полуострова.

Душа праздника – это обрядовые действия. Где мы освобождаемся от злых духов, общаемся с предками, провожаем кита в его мир, охотимся на волка, радуемся появлению нового Охранителя – Хантая и входим в новую жизнь, закрывая старый год. После Алхалалалая к нам подходили гости и участники, благодарили, говорили, что почувствовали после обрядов облегчение, пообщались со своими предками, ощутили трансцендентный процесс. Это невероятно, ведь удивительную атмосферу ощутили не только непосредственно участники обрядов, но и наблюдатели, попавшие в этот поток.

В период разгула пандемии мы проводили танцевальный марафон на три часа, а ведь это главное событие Алхалалалая. Это сыграло свою роль. В этот раз у нас участвовало всего 15 пар. Это очень мало, в прошлые годы счет шел на десятки. Спустя восемь часов у нас осталось всего две пары, и по решению членов жюри марафон был остановлен, хотя, думаю, что эти ребята могли бы и дальше танцевать. Но одно дело, когда в марафоне после нескольких часов танца остается четыре-пять пар, другое дело – когда две-три. Ведь пары выстраиваются у костра и создают свою вселенную, они и поддерживают друг друга и соревнуются между собой. И поэтому важно, чтобы пар было много, чтобы сохранялся мощный энергообмен на всех уровнях пространства.

– Это такая ительменская традиция танцевать часами?

– Да, ительмены пляшут до упаду. Этнограф Степан Петрович Крашенинников, когда описывал наших предков, указывал, что если они начинают плясать, то делают это до тех пор, пока не попадают на землю. Пока не закончится последняя капелька сил, они не остановятся. У наших предков это могло длиться по 14-15 часов. И уже из этой традиции на празднике Алхалалалай появился чемпионат России по танцам коренных народов Камчатки. Это танцевальный марафон, однажды он длился 17 часов 5 минут. Каждый год ставится свой рекорд, и, если есть возможность продвинуться и установить новый рекорд по часам, мы это делаем. Я ительменка и, конечно, люблю танцевать и в 2010 году участвовала в марафоне вместе с моим партнером Петей Нестеровым. И в тот год рекорд по времени был 16.45 минут, и мы протанцевали до конца. Заняли первое место в номинации «Кузелькинга» и третье место в танцевальном марафоне.

И, скажу вам, это невероятное ощущение, такой космос, такое трансовое состояние. Первые десять часов вообще прошли в беспамятстве, было только ощущение энергии, родовой поддержки, силы всех стихий. В эти почти 17 часов мы были чайками, медведями, нерпами, возникло какое-то чувство исцеления на межклеточном уровне.

Дело тут, наверное, не только в физических нагрузках. Это ведь обрядовые танцы, как сказали бы психологи – это телесно-двигательная практика, дарующая катарсис, связь со Вселенной.

Обрядовые танцы, как сказали бы психологи – это телесно-двигательная практика, дарующая катарсис, связь со Вселенной.

– Можете рассказать о вашем ительменском детстве?

– Я родилась в селе Ковран Тигильского района Корякского автономного округа, оно находится на берегу Охотского моря. У нас в селе большинство жителей имеют ительменские корни. Ительмены – не кочевники, это оседлые люди, они веками рыбачат, собирают дикоросы и охотятся на морского и лесного зверя. И когда на полуостров пришли русские казаки, ительмены были первыми, с кем у них завязались отношения, с кем стали заключать смешанные браки. Поэтому и фамилии у нас русские. Я, например, по ительменской линии принадлежу к роду Запороцких. Это распространенная фамилия на Камчатке, причем все Запороцкие друг другу родственники. Имена у нас тоже русские, но несколько лет назад ительмены стали возрождать ительменские имена, и у меня есть ительменское имя. Меня зовут К,’эвлах, что в переводе с ительменского языка – «Сила, мощь, энергия». В кругу друзей меня называют именно так. Сейчас некоторые ребята стали давать национальные имена детям и записывать их так в документы. Но это не очень распространенная практика, поскольку в кириллице нет многих наших звуков, например, «к’» или «Њ » и других. Поэтому корректно в документы можно вписать далеко не все имена. Собственно, эта проблема давняя, ей уже не одно поколение. Видимо, это еще одна причина, почему решили давать русские имена и фамилии, они проще в произношении и в документы записать не составит проблем.

Я уже много лет живу в Петропавловске-Камчатском, но, когда наступает период сбора ягоды, я не могу себя сдержать, тянет в лес, и все тут.

Ительменские традиции живы. И я с детства рыбачила, собирала ягоду, травушку. Мы всегда отмечаем праздник Алхалалалай. Я в селе ходила в ительменский ансамбль «Эльвель». А собирать дикоросы, ягоду – это, знаете, как какой-то генетический зов. Он, кстати, до сих пор сохранился. Я уже много лет живу в Петропавловске-Камчатском, но, когда наступает период сбора ягоды, я не могу себя сдержать, тянет в лес, и все тут. Вот откуда это желание? Ведь в городе можно купить или поесть малинку с клубникой. Но мне важно собрать шикшу, жимолость, бруснику, княжнику, корешки, иван-чай и так далее. Конечно, я выросла на танцах, песнях, праздниках. Я без этого не могу. Это после работы очень наполняет и дает силы. Помню, когда поступила в институт в Петропавловске-Камчатском и вышла замуж, то сразу пошла искать коллектив национального танца. У нас в городе был прекрасный ансамбль «Лач», я стала там заниматься и выступать. Вообще, у меня была очень насыщенная студенческая жизнь, я посещала много разных кружков, но ансамбль всегда был в приоритете, если нужно было решать, куда пойти, то я всегда шла в ансамбль, чтобы сохранить и возродить нашу культуру, традиции коренных малочисленных народов Камчатки.

– А как вы решили создать свой ансамбль?

– Когда я училась в вузе, то на себе ощутила, что отношение к ребятам из глубинки со стороны городских не всегда хорошее. Для себя я тогда решила, что буду всеми силами разрушать эти стереотипы, везде участвовать, заявлять о себе, продвигать родное село и Корякский округ в целом, говорить о коренных народах, их достоинствах. В 2009 году я поняла, что нужно что-то свое создавать, и решилась организовать общественную организацию «Дружба Северян», и через месяц с активистами приняли решение о создании национального ансамбля «КОРИТЭВ», он объединил коряков, ительменов и эвенов и, конечно, чукчей и другие этносы. Собственно, само название – это аббревиатура от названий наших народов.

Когда мы начали работать над репертуаром, погрузились в тематику, выяснилось, что очень много всего было замиксовано в наших молодых умах и восприятии культуры. Например, ительменские танцы исполнялись в корякских костюмах и под корякский бубен. Подкрики, ритмы тоже отличаются. Фольклорные элементы отдельных народов спутаны. А ведь наши народы хоть и живут по соседству, но танцы, культура у них разные. Например, ительменские танцы очень страстные, дикие, парные, на любви построенные.

Наши народы хоть и живут по соседству, но танцы, культура у них разные.

А в корякском танце, даже в парном, мужчины и женщины будто внутри себя танцуют, между партнерами остается дистанция. У эвенов в приоритете круговые танцы, когда все держатся за руки, поют и танцуют, горлохрипят.

Одним из важных элементов в фольклорных номерах являются крики. Так вот, ительмены кричат чаще всего «хать-хать», мужские голоса высокие, с хрипением, придыханием. Береговые коряки нымыланы чаще всего подкрикивают «оча-оча», а чавчувены – тундровые «хэк – хэк». И плечики в танце по-разному могут ходить. У эвенов, например, вверх-вниз оба плечика, будто едут они на оленях и покачиваются плечики.

У них движение вверх-вниз прослеживается по всему танцу, они то приседают, то поднимаются. У ительменов по очереди плечо то правое, то левое идет вверх-вниз. У корякского народа больше вперед-назад по очереди плечики двигаются.

Энергетика у танцев тоже разная. Ительменский танец – это история любви, смотришь, как парень и девушка друг с другом танцуют, кокетничаются, как птицы друг с другом воркуют, как нерпы плывут в Тихом океане. У нымылан танцы более спокойные, все-таки они люди моря. Они так должны расстанцевать подол кухлянки (корякской верхней одеждой), чтобы отобразить волну морей, у берегов которых живет нымыланский народ. А чавчувенский танец более прыжковой, это танец ног. В нымыланском танце много движений руками, а в чавчувенском, наоборот, задействованы ноги, чтобы показать, например, как бежит олень. Как вынослив и силен олень, столь же выносливы и ноги у того, кто танцует чавчувенский танец. А у ительменов движется все тело. В своих записках о Камчатке знаменитый этнограф Степан Петрович Крашенинников описывал ительменский танец, в частности, он рассказывал, как ительменская женщина в танце выгнулась назад так, что достала макушкой до пят.

У всех наших народов есть горлохрипение, но оно тоже разное. Например, у ительменов оно будто имитирует дыхание собаки и рычание медведя. А у нымыланов горлохрипение построено больше на подражании птицам, например, уткам и куропаткам. А у чавчувенов и эвенов горлохрипение напоминает хрип оленя.

Конечно, у нас разные костюмы. Ительменов, например, называют «лохматым» народом Камчатки. Мы носим платья мехом наружу, не используем бисер в одежде, в качестве украшений одежды используем меховушки, кисточки от шкур животных и мех нерпы, выкрашенный брусникой или ольхой. А у эвенов, наоборот, бисера много и фасон другой одежды – кафтан и фартук из шкуры оленя.

Нюансов великое множество. Но мы решили, что при составлении репертуара будем во всем разбираться, делать номера, чтобы все было правдиво, интересно и обосновано.

Или музыкальные инструменты возьмем. Там тоже множество особенностей. У ительменов, например, бубен появился относительно поздно, они переняли этот инструмент у корякского народа. Причем, если корякский, чукотский народы традиционно использовали бубен для музыкального сопровождения при исполнении родовых песен, у эвенов бубен исторически был только у шаманов. Считалось, что только он может его брать в руки. Впоследствии эвены переняли бубен у коряков, чукчей, для которых бубен был включен в жизнь не только в качестве шаманского инструмента, но и просто они могли играть на нем.

В общем, нюансов великое множество. Но мы решили, что при составлении репертуара будем во всем разбираться, делать номера, чтобы все было правдиво, интересно и обосновано.

– Расскажите, пожалуйста, о внутренней кухне коллектива.

– В этом году «КОРИТЭВ» отмечает 13-летие с момента создания. Коллектив самодеятельный, в постоянном составе у нас 15 человек. Репетиции проводятся трижды в неделю, и все наши артисты где-то работают и учатся. В этом году ансамблю присвоили звание «Народный». Для нас это большая честь и ответственность.

Ансамблю присвоили звание «Народный». Для нас это большая честь и ответственность.

Конечно, хотелось бы стать профессиональным ансамблем, чтобы для ребят это было работой, причем оплачиваемой. Чтобы была возможность дальше развиваться. Как и все любительские коллективы, мы сталкиваемся с ситуацией, когда артисты ходят какое-то время на репетиции, выступают, а потом уходят, и нам надо набирать новых участников, разучивать с ними движения, притираться к ним, интегрировать их в номера.

Вот уже три года с нами занимаются профессиональные хореографы: Роман Михайлович Жуков, невероятно мощный хореограф, и Ольга Андреевна Ласточкина, ветеран ансамбля «Мэнго». Благодаря им наше исполнительское мастерство вышло на очень хороший и качественный уровень. Мы видим, что с каждым годом нам лучше даются какие-то классические комбинации, для самодеятельного ансамбля считаю, что мы делаем успехи с каждым годом.

– А репертуар у вас какой?

– Разный. Наши номера можно разделить на два блока. У нас есть номера с фольклорным аутентичным исполнением. А есть этносовременные композиции. Наш ансамбль – молодежный. У нас и занимаются молодые ребята, и на наши выступления тоже приходят студенты, молодежь, мы хотим быть для них интересными. Например, у нас есть композиция, где используется одновременно горлохрипение и битбокс. На концерте мы приглашаем зрителей этноджемить и этнобатлить, создавать такой микс, интересный молодежи. И многие проявляют интерес к такому соединению традиций и современности.

– Как к таким музыкальным экспериментам относятся слушатели в возрасте?

– Хорошо относятся. У нас же есть разные композиции. Есть такие, под которые хочется прыгать, а есть такие мелодичные композиции, красивые-красивые. Например, мы сотрудничаем с нашим известным на Камчатке композитором Дмитрием Кравченко. Он очень деликатно интегрирует современные элементы в родовые композиции, получается очень лирично, так что нравится и нашим старейшинам, и семьям с детьми. Такой подход значительно развивает нашу музыкальную культуру.

У нас много номеров в репертуаре, и мы даем сольные концерты, рассказывая о коренных народах. Получается более ста выступлений в год.

У нас много номеров в репертуаре, и мы даем сольные концерты, рассказывая о коренных народах Камчатки. Мы как-то подсчитали, у нас получается более ста выступлений в год. Выступаем на фестивалях, национальных праздниках, даем просветительские концерты с мастер-классами в библиотеках, домах культуры, иногда у нас бывают сольные концерты на большой сцене.

– А где вы берете ресурсы, как шьете костюмы, ездите на гастроли?

– Костюмов всегда не хватает. Еще в самом начале, когда коллектив только образовался, мы заказали эвенские костюмы, покупаем традиционные корякские кухлянки. Ительменский образ мы создаем, выворачивая кухлянки мехом наружу, девушки также надевают лисий мех, парни – росомаху.

Но костюмы – это и наша боль. Например, мы хотим уже год поставить танец Чайки. Очень красивый и интересный танец. Но, чтобы он смотрелся на сцене, нужны специальные костюмы, которые были бы миксом традиционного и современного стиля. Но комплект таких костюмов обойдется нам в два миллиона рублей.

Национальная одежда – дорогая, поскольку это, во-первых, натуральные материалы, во-вторых, ручная работа. Так как «КОРИТЭВ» – самодеятельный ансамбль, то госфинансирования мы не получаем. С костюмами нас выручают спонсоры, также стараемся и сами зарабатывать. Обновлять образы нам нужно постоянно. Например, прошел Алхалалалай, у нас все торбаса дырявые, лисьи хвосты пооторвались, росомахи истрепались. Соответственно, сейчас у нас на повестке дня ремонт. Отремонтировать одну пару торбас стоит 3-5 тысяч рублей. К слову, а новая пара – 40-50 тысяч, кухлянка – 160-200 тысяч рублей и так далее. Мы в этом году смогли на выступлениях заработать и купить две пары торбас. Еще две пары купили благодаря просветительскому этнокультурному исследовательскому проекту «Традиции ЖИВЫ», который поддержали Министерство развития гражданского общества и молодежной политики Камчатского края.

Тканевые костюмы ремонтировать бессмысленно. С таким объемом концертной деятельности, как у нас, их хватает максимум на год. Под конец ткань просто рассыпается в руках. Благодаря «Тымлатскому рыбокомбинату» и рыбной компании «Колхоз им. Ленина» мы смогли купить в этом году шесть тряпичных костюмов для мужчин, чтобы они у нас были в ительменском и корякском образах.

На Камчатке бизнес очень тепло относится к нашему коллективу, всегда поддерживает наши начинания. Но, конечно, приходится вертеться.

Самый дорогой предмет гардероба – это кухлянка. Она стоит 160-200 тысяч рублей.

Благодаря спонсорам обновляем и закупаем инструменты. Например, компания «Золото Камчатки» в этом году помогла нам приобрести 15 бубнов и бисер.

С каким-то небольшим ремонтом нам помогает родовая община «Кналос Кутх».

Я очень рада, что у нас на Камчатке бизнес очень тепло относится к нашему коллективу, всегда поддерживает наши начинания. Но, конечно, приходится вертеться.

Выезды на гастроли – тоже непростая история. В этом году мы ездили на Всероссийский молодежный форум «Таврида», расходы на проезд и проживание взяло на себя Министерство развития гражданского общества и молодежной политики Камчатского края. В апреле ансамбль выступил в Кремле в городе Москве на юбилее «Играй, гармонь», расходы на десятерых участников оплатило Министерство культуры Камчатского края, еще пятерых – спонсоры, «Колхоз им. Ленина».

Конечно, мы подаем заявки на гранты, ищем возможности, даем этнические программы для туристов.

У нас ведь еще с ансамблем работают профессиональные хореографы. Их труд должен быть оплачен. Тоже на эти цели постоянно ищем финансирование. Конечно, было бы проще, если бы об этом можно было бы не думать, ну а пока мы задействуем всевозможные ресурсы, чтобы создавать, качественно работать, рассказывать о себе, влюблять в культуру коренных малочисленных народов полуострова и в Камчатку.

Мы задействуем всевозможные ресурсы, чтобы создавать, качественно работать, рассказывать о себе, влюблять в культуру коренных малочисленных народов полуострова и в Камчатку.

– Вы возглавляете организацию «Дружба Северян». Что это за организация, кого она объединяет?

– Организация появилась давно, в октябре 2009 года, а в ноябре 2009-го появился ансамбль «КОРИТЭВ». У нас же много разнообразных инициатив, и в какой-то момент стало ясно, что нам нужно отдельное юрлицо, чтобы обращаться не от себя лично в разные инстанции, а от организации. И вот в 2010 году мы объединение официально зарегистрировали. В самой организации постоянную деятельность ведут восемь человек, но в нашей работе несколько десятков волонтеров и соратников, они помогают с мероприятиями. Например, сейчас мы реализуем образовательный молодежный проект «Перезапуск», в рамках которого мы проводим масштабный опрос-исследование представителей наших коренных народов. В ноябре у нас состоится краевой форум молодежи из числа коренных малочисленных народов. Также, конечно, организация оказывает помощь в проведении национальных праздников и продвигает деятельность ансамбля «КОРИТЭВ».

– По вашим оценкам, интересна ли культура ительменов внешней аудитории, местным жителям, туристам?

– Да, очень интересна. Я даже знаю, что многие туристы специально подгадывают поездку на Камчатку, чтобы попасть на праздник Алхалалалай. Туристы приезжают и на наши просветительские программы, участвуют в мастер-классах. Некоторые турфирмы включают в программу этнические мероприятия, и такие туры пользуются большой популярностью. Например, у нас на Камчатке есть турфирма «Большая лапа». По их оценкам, в этнических программах участвуют все 100 процентов туристов, которых они привозят в наш регион, а это около 300 человек. Я думаю, что это правильный подход.

Конечно, природа у нас удивительная, но сердце полуострова – это люди, проживающие на Камчатке исторически.

Этнокомпонент используют не все турфирмы, есть такие, кто обходит его стороной, делая ставку только на природу. Конечно, природа у нас удивительная, но сердце полуострова – это люди, проживающие на Камчатке исторически, более 7-8 тысяч лет. У них свои цивилизация, культура и традиции. Все это интересует не только нас, как представителей этих народов. Программы, общение показывают, что наша культура волнует граждан, помогает усиливать жизнь через традиции коренных малочисленных народов Камчатки, расширяет мировоззрение, предоставляет возможность получить новый опыт и открыться новым ощущениям и впечатлениям. И очень важно дать возможность прикоснуться к нашим традициям, культуре, обычаям всем желающим, в том числе и туристам, приезжающим на Камчатку.

Справка «КМНСОЮЗ-NEWS»

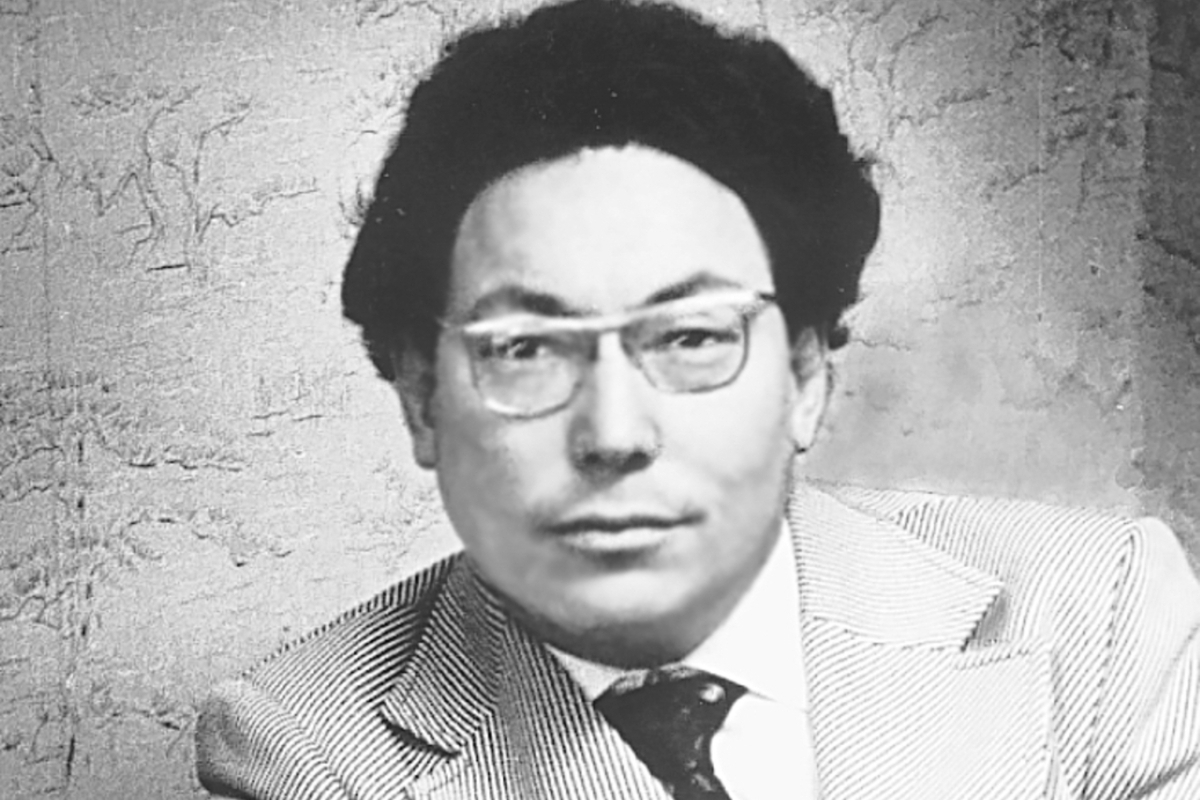

ФИО: Кравченко Галина Олеговна

Регион: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский

Деятельность: руководитель народного молодежного национального ансамбля «КОРИТЭВ», ведущий методист отдела по сохранению нематериального наследия Камчатского центра народного творчества, председатель общественной организации молодежи коренных малочисленных народов Севера «Дружба Северян».

Читайте также:

Подпишитесь на дайджест новостей

Не пропустите важные события!