- 13 февраля 2022

- 14:00

Директор центра эвенкийской культуры «Арун» Надежда Шеметова делится опытом создания фестивалей-спутников, издания фольклорных сборников и объясняет, почему народно-художественные промыслы не смогут развиваться только за счет туристов.

Центр эвенкийской культуры «Арун» из Улан-Удэ всегда на слуху. Даже в разгар пандемии здесь продолжали проводить фестивали, издавать литературу по эвенкийскому фольклору, организовывать выставки. И это притом, что в самом центре работают всего шесть человек. О том, как несколько энтузиастов могут стать драйверами развития национальной культуры, «КМНСОЮЗ-NEWS» рассказала директор центра Надежда Шеметова.

– Надежда Егоровна, вы долгое время работали журналистом на ГТРК «Бурятия», а в 2010 году возглавили центр эвенкийской культуры «Арун». Как вы решили сменить сферу деятельности?

– За свою жизнь я сменила несколько разных направлений. Моя первая специальность – библиография, потом выучилась на юриста, какое-то время я была на госслужбе, затем стала журналистом. Но эвенкийская культура мне всегда была очень близка, я живу этим. Поэтому и на телевидении я вела программу, посвященную культуре эвенков на русском и эвенкийском языках. Когда мне предложили возглавить центр «Арун», я согласилась. Для меня это было близко.

Наш центр уникален. Ему в этом году исполняется 30 лет, мало какой центр национальных культур может похвастаться столь солидным возрастом. Он появился на волне перестроечных процессов в обществе. Большую роль в этом сыграла общественная организация – Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики Бурятия и ее первый президент Степанов Петр Степанович. Он был дальновидным человеком и в те сложные годы добился открытия центра. Первым директором центра «Арун » стал Виктор Степанович Гончиков – эвенкийский композитор. Он оставил богатейшее культурное наследие. Затем директором была Бадмаева Мария Бодоуловна – сильный организатор. Они оба очень многое сделали для становления центра «Арун».

Задан определенный уровень, планка для мероприятий. Это позволило центру сразу заявить о себе.

Я возглавляю центр «Арун» с 2010 года. Оглядываясь назад, могу сказать, что сделано немало. Задан определенный уровень, планка для мероприятий. Это позволило центру сразу заявить о себе. Такого центра у эвенков в других регионах нет. Правда, отмечу, что иногда возникает досадная путаница. В Улан-Удэ есть бизнес-центр «Арун» и часто бывает так, что нас ассоциируют с ним. Но на самом деле мы к нему не имеем никакого отношения, нашей организации там не принадлежит ни одного квадратного метра. А наш центр базируется в здании колледжа искусств имени Чайковского. В штате у нас всего шесть человек. Помещение у нас небольшое, хотелось бы когда-нибудь расшириться. Мы являемся учреждением, подведомственным Министерству культуры Республики Бурятия. Хочу сказать, наши начинания все хорошо поддерживаются руководством министерства и лично министром Соёлмой Баяртуевной Дагаевой. У нас хорошие партнерские отношения со всеми учреждениями культуры Бурятии. Иначе в культуре никак. У центра «Арун» было несколько совместных проектов с колледжем искусств имени П.И. Чайковского, театром кукол «Ульгэр», театром Бурятской драмы. Наши песни исполняют профессиональные певцы театра оперы и балета имени Г. Цыденжапова. И, конечно, самые главные наши партнеры – это наши северные районы. В каждом из них работают уникальные, неординарные и очень сильные люди. Поднимать культуру на селе могут действительно только сильные люди. Именно из отдаленных северных глубинок зачастую выходят очень талантливые люди. А ведь начинали часто в самодеятельных коллективах…

– Центр проводит несколько музыкальных, танцевальных и театральных фестивалей эвенкийской культуры. Какую роль песенный и танцевальный фольклор играл в жизни эвенков?

– Огромную роль играл. У нас есть разные песни и танцы. Часть из них выполняла развлекательную функцию, были и те, что использовались в ритуалах. Существуют и композиции прикладного, бытового характера. У нас, например, есть такой танец «Манчора», его можно назвать танцем для зарядки или фитнеса. В песне, которая сопровождает этот танец, есть, например, такие фразы, как «Давайте разомнем наши колени». Люди пели и одновременно делали гимнастику, вначале медленно, потом все быстрее и быстрее – как на настоящей тренировке. Так что поддержанием себя в форме эвенки занимались издавна.

Поддержанием себя в форме эвенки занимались издавна.

А вообще, петь и танцевать одновременно – это настолько в нашей традиции, что в эвенкийском языке есть даже специальный глагол «икан».

– По вашим оценкам, какие номера чаще всего представляют участники на фольклорных фестивалях: песни и танцы, восстановленные по архивным данным, или же их современные интерпретации?

– Все-таки чаще современные. Мы, например, раз в два года проводим Межрегиональный фестиваль эвенкийской культуры имени Виктора Степановича Гончикова и не рискуем заявлять на этом мероприятии номинацию «Фольклорный танец», поскольку понимаем, что на большое число участников рассчитывать не приходится.

Давайте честно смотреть на ситуацию. Очень много было утеряно. Сейчас интерес к эвенкийской культуре возрождается. Удается буквально по крупицам что-то восстановить, но пока данных все равно слишком мало.

– Вы выпускаете методические пособия по песням, танцам, истории и этнографии эвенков. Как происходит этот процесс?

– Наш центр периодически организует экспедиции к местам компактного проживания эвенков, мы общаемся со старожилами. Но очень мало осталось носителей культуры. Плотно взаимодействуем с научным сообществом и с профессиональными композиторами. Многие наши песни остались в напевах, их так перепевали друг другу поколениями. Мы ведем работу по переносу таких композиций на ноты. Здесь как раз приходят на помощь композиторы. Также композиторы нам помогают и при работе со старыми аудиоархивами. Зачастую качество записи таково, что практически нельзя разобрать ни слов, ни мелодии. Мы такие композиции фактически расшифровываем и перезаписываем заново, печатаем тексты. И в этом нам большую помощь оказывают знатоки эвенкийского языка. Здесь хочется отметить большой труд Зинаиды Романовны Делбоновой.

В 2014 году под моим руководством вышла антология эвенкийской музыки, в которую вошли как народные песни, так и, например, произведения самобытного композитора Владимира Колесова. Также на эвенкийский были переведены некоторые песни эвенкийских композиторов, написанные на русском. Думаю, главное в антологии это то, что теперь эвенкийские песни доступны для всех желающих. Она разошлась по всем регионам проживания эвенков.

Теперь эвенкийские песни доступны для всех желающих.

Но, знаете, у нас ведь цель не только сохранить эвенкийскую культуру, мы ее развиваем. Культура народа не может быть статичной, застыть как музейный экспонат. Культура должна развиваться. Разные поколения вносят свой вклад. Сегодняшний день завтра станет историей. Поэтому важно обращать внимание и на то новое, что создается сейчас. Например, мы с аранжировщиками пишем фонограммы, в которых стремимся использовать как традиционные напевы, так и современные. Это очень тонкая и захватывающая работа.

Конечно, охватить все невозможно. Эвенкийский народ проживает на огромной территории, от Томской области до Сахалина. И везде, в каждом регионе есть свои особенности.

– Как налажено сотрудничество с эвенкийскими организациями в Якутии, Красноярском крае, Забайкалье и других субъектах, где проживают эвенки? Проводите ли вы с ними какие-то совместные мероприятия?

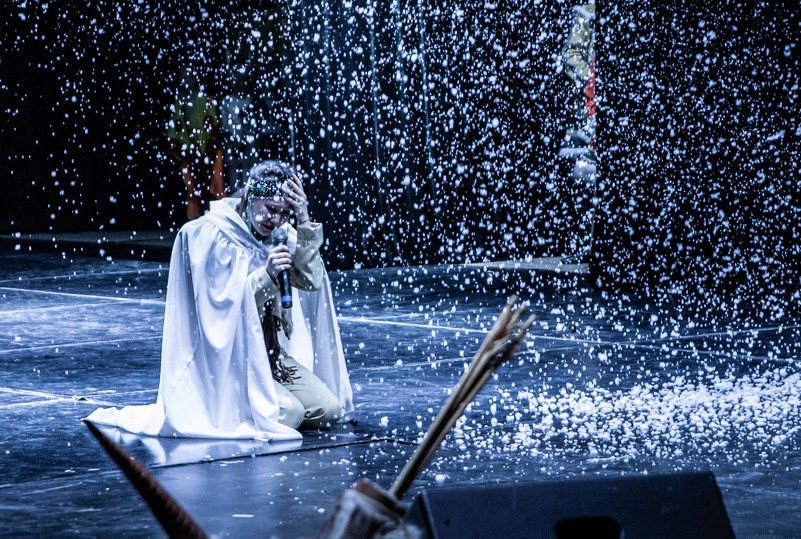

– Все наши мероприятия так или иначе носят межрегиональный характер, стараемся, чтобы минимум два-три региона были представлены. Нас знают, к нам приезжают. Но мы понимаем, что не так просто взять и приехать на какое-то одно мероприятие, особенно если оно новое. Не у всех получится. Поэтому, например, когда мы в 2018 году впервые провели фестиваль эвенкийской моды «Аяргумэ тэтыгэ», то позиционировали его как фестиваль-спутник, он проходил на следующий день после фестиваля имени Гончикова. В 2021 году мы это мероприятие провели как фестиваль-спутник фестиваля драматических мини-постановок на эвенкийском языке «Эвенкийский нимнгакан». Тоже очень удобно для участников. Они участвуют в театральных постановках, а потом идут на этномоду.

Мы понимаем, что не так просто взять и приехать на какое-то одно мероприятие, особенно если оно новое.

– Кстати, об этномоде. Как возникла идея создать специальный фестиваль эвенкийского костюма? Есть ли интерес к мероприятию?

– Интерес есть, и еще какой. Эвенкийский костюм очень яркий, запоминающийся, многоплановый. А идея фестиваля возникла несколько лет назад, когда я была в жюри фестиваля этнической моды «Полярный стиль», который проходит ежегодно в рамках Межрегиональной выставки «Сокровища Севера» в Москве. Я обратила внимание, что эвенкийские костюмы представляют многие регионы: Якутия, Забайкалье, Красноярский край, Амурская область. Везде есть дизайнеры, мастера, и это такой огромный пласт, что возникла идея создать именно фестиваль эвенкийского костюма.

Эвенкийский костюм очень яркий, запоминающийся, многоплановый.

Очень рада, что идея оказалась востребованной. У нас стали участвовать не просто мастера с отдельными произведениями, привозили целые коллекции по 8-10 костюмов. Так, в 2021 году у нас в числе участников были два дизайнера, мать и дочь Симоновы. Они живут на самом севере Хабаровского края, добираться до нас им было очень сложно. Но они приехали и привезли удивительной красоты костюмы: традиционные и стилизованные, где в ход идет все: голова оленя, шкура, рога. Отдельная история, как они искали транспортную компанию, чтобы отправить коллекцию домой, а не везти в багаже. Когда видишь таких людей, заряжаешься их энтузиазмом, тягой к творчеству, которая может преодолевать любые препятствия.

– А сильно отличается эвенкийский костюм в разных регионах?

– Эвенкийский костюм очень богато орнаментирован. У нас в Бурятии, например, используют геометрический орнамент: квадраты, треугольники, а, например, в Амурской области и в Хабаровском крае могут встречаться растительные элементы. Есть цветовые различия. В Якутии при вышивке бисером часто встречаются синий и голубой цвета, а у нас больше используется красный. Но фасон в целом одинаков.

С чем связаны те или иные цветовые предпочтения, мне сложно сказать. У нас очень много белых пятен в истории, много загадок, неразгаданных тайн. Однажды я общалась с одной исследовательницей, она сказала: «История эвенкийского народа – это уравнение с тремя неизвестными». Это точно. Я согласна.

История эвенкийского народа – это уравнение с тремя неизвестными.

Мы один народ, но, например, у нас в языке в разных регионах есть свои диалекты. Хотя мы все друг друга понимаем. Мифы и предания тоже различаются. Но здесь объяснение есть. Дело в том, что у нас в мифологии одним из центральных героев сказания был некий Хозяин: Хозяин долины, Хозяин реки, горы. Такие истории имеют четкую привязку к местности либо это более короткие истории-сказания. В Амурской области, Якутии сохранились эпосы. Все это, конечно, безумно интересно и нуждается в изучении и осмыслении. Но для меня главное не то, чем мы отличаемся, а то, что нас объединяет.

– В Бурятии быстрыми темпами развивается туризм. Удается ли знакомить туристов с эвенкийской культурой?

– Интерес у путешественников, приезжающих к нам на отдых, конечно, есть, но надо понимать, что культуру мы развиваем не для туристов. Мы, конечно, всем рады на наших фестивалях, очень приятно, когда к нам специально приезжают, чтобы познакомиться с эвенкийской культурой, но наша цель прежде всего сохранить наше наследие, развить его и конечно, заинтересовать молодежь.

Наша цель прежде всего сохранить наше наследие, развить его и конечно, заинтересовать молодежь.

Конечно, какие-то «фишки» для туристов мы делаем. Например, когда проводим праздники в формате народных гуляний, то часто организуем фотозону, где можно переодеться в эвенкийский костюм и сделать фото на память. Но, например, концертную программу мы на туристов не ориентируем. Почему? Туристам зачастую достаточно какой-то поверхностной информации, и они будут удовлетворены, мы же хотим копнуть глубже, показать все оттенки эвенкийской культуры.

– А мастера народных промыслов сотрудничают с индустрией гостеприимства?

– Да, конечно. Однако уводить сферу народных промыслов чисто в производство сувениров было бы неправильно. Например, у нас мастера делают прекрасные меховые коврики, такие раньше были в каждой эвенкийской семье. Но коврик стоит 25-50 тысяч рублей. Не каждый турист такой купит. И что же теперь, коврики не делать? Мы поддерживаем мастеров народных промыслов, проводим для них конкурсы, вывозим на выставки, где они представляют именно аутентичные вещи.

С другой стороны, сувениры тоже нужны. Они позволяют путешественникам немного приобщиться к культуре народа. Но сувенир должен быть понятным и недорогим, максимум 500-1000 рублей. Тогда все будут довольны, и мастера, что получили стабильный заработок, и туристы увезут на память что-то необычное.

Сувениры позволяют путешественникам немного приобщиться к культуре народа.

– Сохранили ли эвенки Бурятии традиционный образ жизни, свою кухню?

– Вообще, существует две большие группы эвенков: эвенки-орочены, занимающиеся оленеводством, и эвенки-скотоводы – мурчены, они держали лошадей, скот. В Бурятии оленеводство сохранилось только в северных районах. Также есть села, где люди продолжают заниматься лошадьми. Так что традиционный образ жизни у нас ведут многие. А вот с кухней произошла трансформация. У эвенков в основе питания всегда лежала оленина. Но у нас в Улан-Удэ ее не продают. Соответственно, изменились рецепты, причем не только мясных блюд. Например, одно из популярных кушаний нашей кухни – это лепешки. Тесто традиционно замешивали на оленьем молоке и особым образом опускали в золу, и на выходе получались вкуснейшие лепешки.

Сейчас такие лепешки тоже делают, но вместо оленьего молока используют коровье и жарят на сковороде. Вкус у них, конечно, получается другой, но все равно, это наше, родное, эвенкийское.

Справка «КМНСОЮЗ-NEWS»

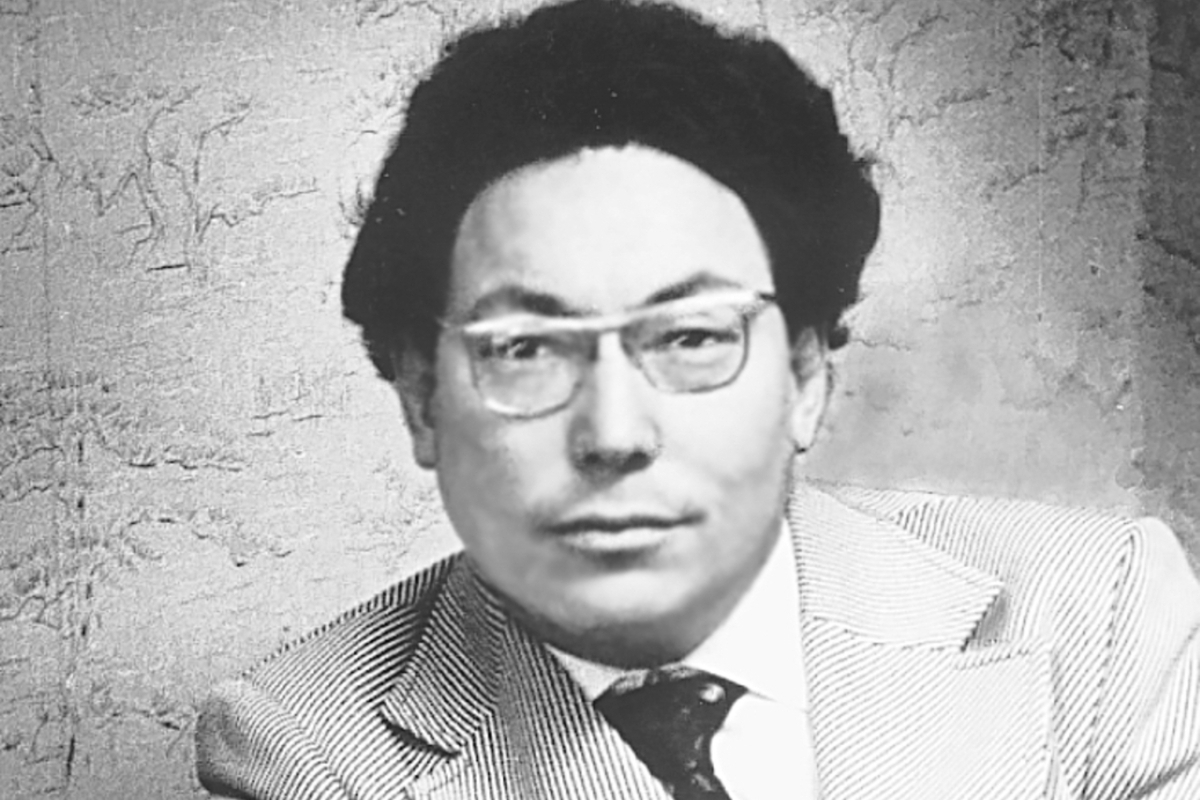

ФИО: Шеметова Надежда Егоровна

Регион: Республика Бурятия

Должность: директор Государственного республиканского центра эвенкийской культуры «Арун»

Читайте также:

Подпишитесь на дайджест новостей

Не пропустите важные события!