- 29 мая 2022

- 14:46

Первый юкагирский художник и самобытный писатель Николай Курилов вспоминает свое детство, рассказывает о своем творческом пути и о ценности родных языков.

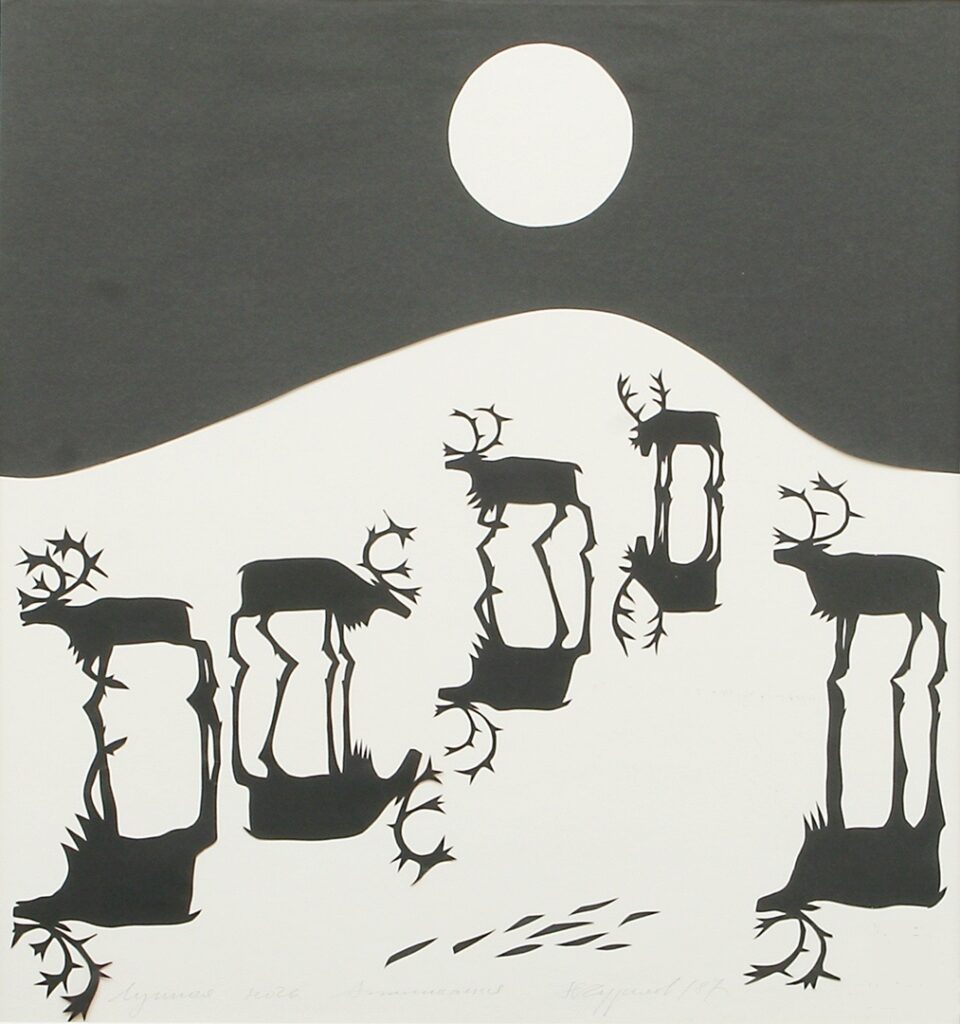

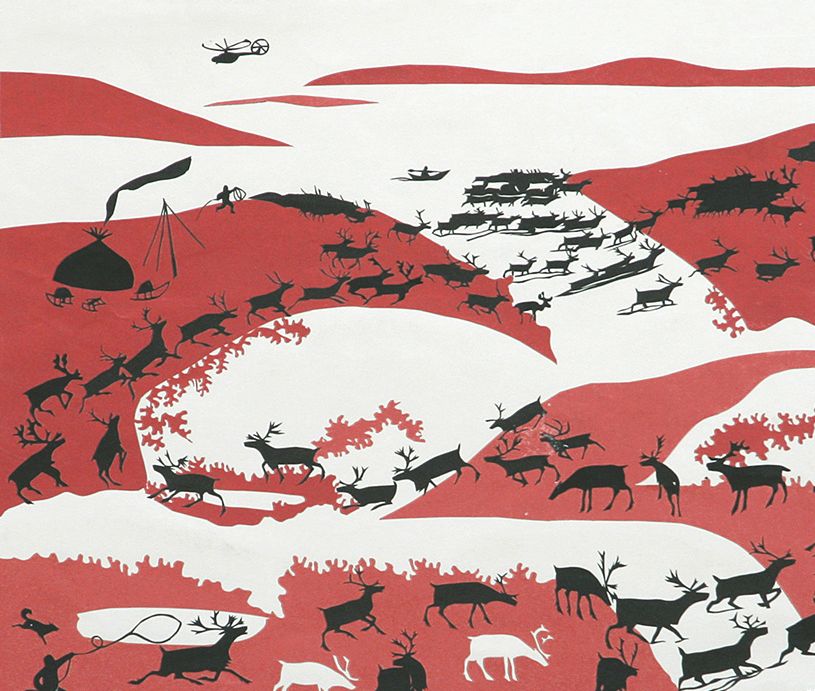

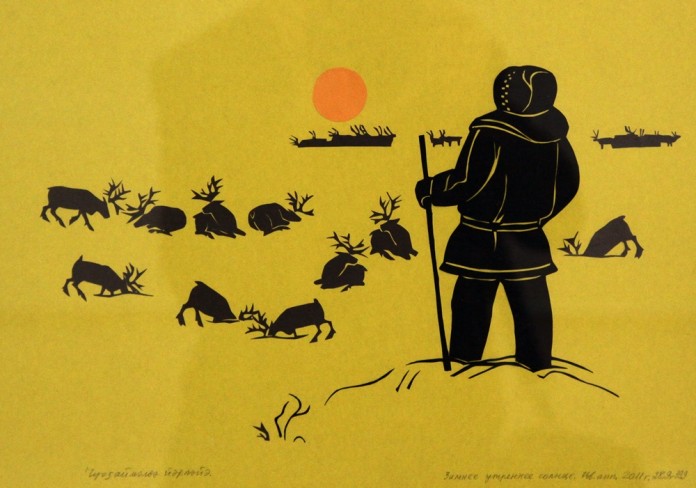

Белоснежный снег, силуэты оленей, вертикальные полосы, в которых угадывается северное сияние. Так видит тундру художник и писатель Николай Курилов. Минимализм – его фирменная черта. «Цветы и травы тундры неприметны, и красотой своею не слепят. Родная тундра, может быть, за это, за эту скромность я люблю тебя», – писал он в одном из своих стихотворений. Николай Николаевич воспевает красоту родной Колымы в своих аппликациях, живописных произведениях, стихах и прозе, а также ведет программы на юкагирском языке на якутском телевидении. Сегодня Николай Николаевич – гость нашей рубрики «Интервью недели».

– Николай Николаевич, ваша семья внесла огромный вклад в спасение юкагирских языков. Ваш брат Гаврил Николаевич создал юкагирскую письменность, другой ваш брат Семен Николаевич стал писателем. Откуда в вашей семье такой интерес к юкагирским языкам?

– Я родился в селе Андрюшкино Олеринского наслега. Это северо-восток Якутии, Колымская низменность. Или в простонародье Колыма. У нас в селе юкагиров было много. Очень много. Поэтому юкагирский язык был у нас языком общения, на нем говорили не только юкагиры, но и русские, якуты, эвены. Мы говорили на юкагирском на улицах, в магазинах и дома звучала только юкагирская речь.

Потом в какой-то момент юкагирский стал вытесняться вначале якутским языком, потом – русским. Мне сложно сказать, из-за чего это произошло. Есть версия, что гонения на юкагирский язык начались с дела Тэки Одулока, это зачинатель юкагирской литературы. Он был видным писателем, исследователем Севера и попал в молох репрессий конца тридцатых годов. Его расстреляли, а реабилитировали посмертно лишь ближе к шестидесятым годам.

Казалось бы, как эта история могла сказаться на нашем селе, но сказалась. Юкагиров стали называть шпионами, подозревать в чем-то.

Нам всем был близок юкагирский язык, мы не хотели его потерять

Источник фото «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

У меня сохранилось яркое воспоминание из детства. Когда я учился в третьем классе, ко мне подошел председатель сельского совета, он спросил меня на якутском: «Кто ты по национальности?» Я сказал: «Одул». То есть «юкагир» – это наше самоназвание. Так этот председатель сжал кулак и стал мне костяшками пальцев стучать по голове и приговаривать: «Дурак, такого народа нет». Я шел домой, мне было очень горько от этой ситуации, от того, что взрослый уважаемый человек позволил такое поведение в отношении меня, ребенка, но в то же время я удивлялся: «Как так, я с другими разговариваю на юкагирском, и вдруг этого народа нет». Примечательно, что этот председатель ведь тоже говорил на юкагирском…

Между тем язык все меньше использовался на улицах, в школе. Где-то в шестом или седьмом классе я поймал себя на мысли, что начинаю забывать родной язык. Тогда я начал записывать юкагирские слова, которые слышал и не понимал их значения. Составлял такой словарь для себя, спрашивал перевод у братьев, так и учил язык…

У меня такая история. У братьев, они постарше, была, наверное, другая мотивация. Но так или иначе, нам всем был близок юкагирский язык, мы не хотели его потерять.

– Расскажите, пожалуйста, о вашем детстве. В одном из интервью вы рассказывали, что ваши предки по мужской линии были шаманами. Застали ли вы в детстве юкагирские обряды?

– Мое детство было самым хорошим. Наверное, я не открою здесь какую-то Америку, у человека детство чаще всего запоминается как самое счастливое время, когда тебя опекают, любят, когда ты не знаешь, что такое зарплата, откуда берутся какие-то вещи. Да, я отношусь к послевоенному поколению, и жизнь тогда объективно была сложная, но все-таки мои самые теплые воспоминания из детства. Поэтому, наверное, я много занимался детской литературой, писал для самых маленьких.

В нашей семье деды были шаманами. И отец тоже был шаманом. Но самих обрядов я не застал. Когда советская власть стала давить на религиозные устои, отец спрятал все шаманские вещи. Что-то отдал матери, что-то сам куда-то унес. В общем, он сам прекратил этим заниматься и закрыл нам с братьями путь к шаманству.

Для нас закрыли шаманство, но эта энергия проложила себе дорогу через творчество.

Источник фото «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

Но, знаете, то, что я стал писателем и художником, а мои братья связали свою жизнь с языкознанием и литературой, я считаю, не просто так. Да, для нас закрыли шаманство, но эта энергия проложила себе дорогу через творчество. Шаманы у юкагиров много говорят, поют, в общем, работают со словом. Мы тоже, получается, говорим, работаем со словом, единственное, в бубен не бьем.

– Как вы стали художником? В какой технике вам больше всего нравится работать?

– Мне всегда очень нравилось рисовать. В школе мои работы всегда отмечали. Хотя, знаете, школьная программа, по крайней мере тогда, в основном была построена на копировании. Но я и срисовывал неплохо, поэтому меня хвалили.

На самом деле эти школьные успехи для меня были очень значимы. У меня с детства очень плохой слух, поэтому так сложилось, что я даже два раза оставался в школе на второй год. Не усваивал программу. Особенно тяжело давались точные науки, в частности, математика. Я часто просто не слышал учителя и не мог понять, чего от меня хотят. На рисовании все было по-другому.

Сложности, конечно, тоже были. Главная проблема – полное отсутствие материалов. Помню, что я даже в какой-то период приноровился рисовать палками на снегу. Благо снег у нас лежит долго. Не было бумаги, карандашей. У нас в селе много карандашей имелось только у чиновников, я как-то видел в их кабинетах в сельсовете. Я тогда им завидовал, думал, «какие счастливые люди, могут рисовать, сколько им захочется». Меня восхищали даже конфетные фантики. Я тогда понятия не имел о методах печати, думал, что все эти фантики вживую человек рисует. Поражался, думал, какая же тонкая работа.

В какой-то период приноровился рисовать палками на снегу. Благо снег у нас лежит долго.

Источник фото «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

После школы я поступил в Красноярское художественное училище, потом вернулся в родной район, немного поработал оленеводом, потом в школу устроился, затем стал художником-оформителем. Ну а для себя выбрал в качестве основной техники аппликацию. Поначалу тоже не от хорошей жизни. Мне более опытные товарищи говорили, что для художника самое перспективное направление – это графика, особенно линогравюры. Это когда работа выполняется на специальном линолеуме, а потом печатаются оттиски. Суть в том, что за каждый оттиск художник может выручить деньги, а сама гравюра на линолеуме выполняется один раз.

Но у нас со специальным линолеумом было сложно. Можно, конечно, было найти материал, который стелют на пол, но он для таких целей не подходит. И я занялся аппликацией на бумаге. Мне говорили коллеги: «Как ты будешь кормить семью, ведь каждую работу надо делать с нуля». Я отшучивался, а со временем аппликация стала моим фирменным стилем. Меня тогда очень поддержал известный якутский живописец Афанасий Михайлович Осипов. Он сказал, что в моих аппликациях что-то есть и подсказал, что в этой технике лучше всего использовать черно-белую гамму. Я последовал его совету.

Со временем, конечно, у меня появились и графические работы, и акварели, и живописные произведения. Но в первую очередь я занимаюсь аппликацией. Вырезаю мою родную тундру, силуэты оленей.

Со временем аппликация стала моим фирменным стилем.

Источник фото «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

– А в литературу вы как пришли?

– Писать я начал еще в школе, подражал Маяковскому, его знаменитому стилю «лесенка». Очень любил писать сочинения. Когда у нас было очередное сочинение на тему «Как вы провели лето», учитель похвалил мою работу, сказал: «Пишешь как писатель». Я уже говорил, что в школе мне было нелегко, поэтому такая похвала стала для меня особенно значимой, я пришел домой, рассказал обо всем брату Семену Николаевичу. Он почитал, а там про оленей было, какие-то еще моменты. Брат, в общем, меня раскритиковал, я так расстроился, что даже эту тетрадку потом сжег. И о своем интересе к писательству старался лишний раз не говорить, сосредоточился на рисунке. Отучился, вернулся домой, а потом, после работы в школе и периода, когда я побыл художником-оформителем в поселке Черском, это на границе с Чукоткой, я решил устроиться в районную газету. Меня взяли фотографом. Мне тогда мое художественное видение помогло, но почти сразу выяснилось, что фотограф в газете не только фотографирует и бережет фотоаппарат как зеницу ока, но и пишет, делает расширенные подписи под фотографиями. Я много ездил по Якутии, снимал тундру с высоты птичьего полета. Мне стали заказывать очерки, какие-то репортажи. В общем, я стал писать. Потом начал заниматься и литературой, как детской, так и взрослой. Сейчас я работаю в ГТРК «Саха», веду программы как на родном языке, так и на якутском и русском. В основном делаю передачи, которые касаются юкагиров.

Писать я начал еще в школе, подражал Маяковскому, его знаменитому стилю «лесенка».

Источник фото «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

– На каком языке вам проще всего писать?

– Я свободно владею юкагирским, якутским и русским. Но думаю на юкагирском, это все-таки мой родной язык, поэтому писать мне удобнее всего именно на юкагирском. Поэтому, например, свои стихи я сам не перевожу на русский, обращаюсь к переводчикам. Я составляю для них подстрочник с переводом каждого слова, а они художественно это оформляют.

– В некоторых северных языках мало слов, выражающих чувства и эмоции, например, любовь. Как с этим в юкагирском?

– Юкагирский язык богатый и красивый. В нем сохранено обаяние Севера, а также образы, заложенные предками. И слова, выражающие чувства, в нем есть. Некоторые сложности с переводом возникают, когда мы говорим о каких-то образах. Например, перелетных птиц мы зовем друзьями, лиственницу часто, как девушку – красавицей. Поэтому перевод должен быть не прямой, а деликатный, чтобы читателям все было понятно.

Перелетных птиц мы зовем друзьями, лиственницу часто, как девушку – красавицей.

Источник фото «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

– Юкагирских языков два: северноюкагирский и южноюкагирский. Какой из них вы используете?

– Я говорю на северноюкагирском, и на нем же пишу и веду программы. У нас в селе всегда использовался северноюкагирский язык. И мы тогда даже не знали, что на юге Колымы живут юкагиры, которые говорят на другом языке.

– Ваш брат Гаврил Николаевич создал юкагирскую письменность. Как это было, сложно ли вам было учиться писать на юкагирском?

– Ни капли! На самом деле я писал на юкагирском задолго до того, как мой брат издал первые учебники. И я не один такой. Мы использовали русский алфавит и писали на родном языке, ориентируясь на произношение. Брат долго изучал, как пишут юкагиры, и создал грамматику языка. Юкагирская письменность построена на кириллице, те звуки, которые отсутствуют в русском языке, добавлены с якутского. Поэтому, когда появилась письменность, учебники, людям не потребовалось как-то специально переучиваться. Если знаешь русский и якутский, то писать легко.

Юкагирская письменность построена на кириллице, те звуки, которые отсутствуют в русском языке, добавлены с якутского.

Источник фото «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

– Несколько лет назад вы написали для Государственного театра коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) пьесу «О чем поешь ты, Белая волчица». И затем вы обучали артистов театра юкагирскому языку. Как велась эта работа?

– Работа велась тяжело. В изначальном варианте это была пьеса на двух языках, часть – на русском, часть – на юкагирском. Я ездил на репетиции, занимался с артистами, учил их правильному произношению слов. Артисты очень старались, им ведь нужно было не просто свободно произносить фразы, но и при этом оставаться в роли. Затем после первых спектаклей в театре решили все реплики на русском тоже перевести на юкагирский. Вот тут пришлось попотеть.

Для меня очень важно, что юкагирский язык звучит.

Я по ходу дорабатывал пьесу. Те слова, которые были сложны для произношения, я менял на синонимы. Где-то упрощал предложения, делал более короткие реплики. Артистам было сложно, поначалу они просто заучивали фразы. Потом уже стали сами разбирать какие-то короткие слова. Для меня очень важно, что юкагирский язык звучит. На нем говорят в моей программе, его можно услышать на сцене театра. На юкагирском изданы словари и учебники. К сожалению, язык не развивается, нет новых слов, становится все меньше носителей. Но в то же время есть много людей, которые спасают язык, сохраняют его живое слово. И когда я слышу юкагирскую речь, то не могу сдержать улыбку. Родной язык – не просто слова, это образы поколений, каждое из них для меня – это маленькое воспоминание о моем детстве, о родителях, о том мире, который меня окружал. Когда я слышу юкагирскую речь, то на душе каждый раз становится теплее.

Справка «КМНСОЮЗ-NEWS»

ФИО: Курилов Николай Николаевич

Регион: Республика Саха (Якутия)

Деятельность: писатель, поэт, художник, автор программ на юкагирском языке в ГТРК «Саха», член Союза журналистов России

Читайте также:

Подпишитесь на дайджест новостей

Не пропустите важные события!