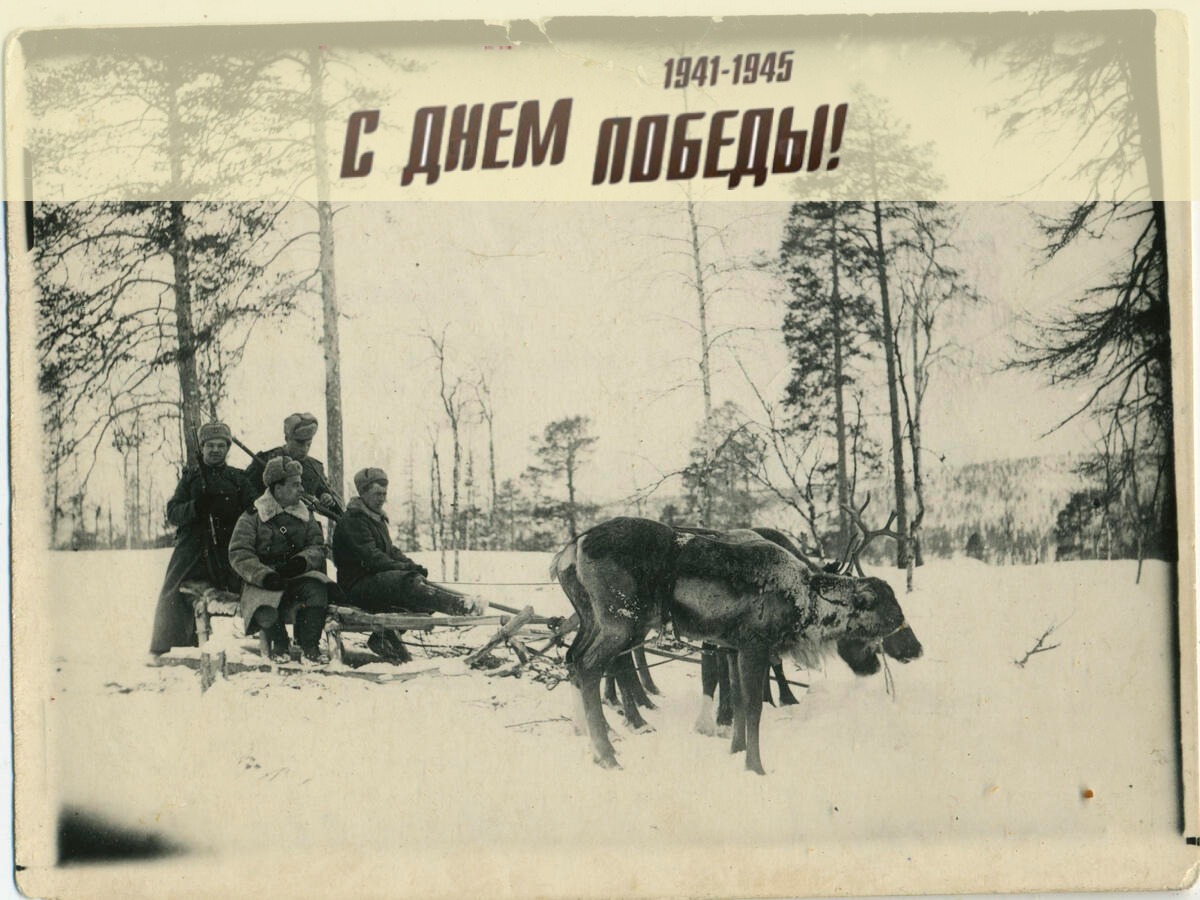

- 6 мая 2022

- 14:30

В годы Великой Отечественной войны каюры вывезли с фронта больше десяти тысяч раненых бойцов, захватили в плен сотни фашистских солдат, доставили тонны провизии для нужд фронта. Долгие годы о подвиге оленеводов почти не говорили.

То, что оленеводы вместе с оленями были задействованы на фронтах Великой Отечественной войны, стало широко известно лишь в последние десятилетия. До этого о подвиге каюров знали в основном историки, работающие в архивах. Даже в самих семьях оленеводов сохранилось очень мало сведений. О войне рассказывать было как-то не принято. Цена, которую заплатили коренные малочисленные народы за Победу, оказалась очень большой. Каждый третий боец-оленевод не вернулся с фронта, а поголовье оленей в регионах Северо-Запада так и не восстановилось.

Эхо Зимней войны

20 ноября 1941 года Государственный комитет обороны принял постановление за номером 930, в рамках которого началась мобилизация каюров с ездовыми оленями и упряжками. Мобилизацию проводили из Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого национального округа (тогда регион носил такое название), а также с территории Коми АССР.

До этого с самого начала войны ненцев, саамов и коми-ижемцев призывали на общих основаниях. Они служили в пехоте, артиллерии, кто-то – в разведке.

Однако идея призывать оленеводов с оленями возникла не в 1941 году. Впервые оленьи транспорты были задействованы еще в Зимнюю войну 1939–1940 годов.

Никаких оленно-транспортных батальонов не было. В 1942–1945 годы существовали оленьи транспорты (на правах роты).

Пастух резервного стада Н.Е. Косков (справа). Из книги Ю.В. Канева «Оленная армия».

– Идея формирования транспортных подразделений на оленях отрабатывалась в 14-й армии в ходе Зимней войны и вполне себя оправдала. Поэтому с началом масштабных боевых действий в 1941 году было принято решение об увеличении количества оленьих транспортов. Этот план был закреплен в постановлении ГКО, – говорит Юрий Канев, историк, краевед, педагог, автор знаменитой книги «Оленная армия». Эта книга вышла в свет в 2010 году и стала первым и пока единственным масштабным исследованием роли оленеводов в Великой Отечественной войне. В 2016 году эта работа была переиздана с дополнениями.

Как отмечает Юрий Канев, изыскания на тему оленьих транспортов проводились и до него. В частности, начало изучению этой темы положил краевед из Нарьян-Мара Александр Александрович Тунгусов, сотрудник Ненецкого краеведческого музея. В начале семидесятых годов он подготовил брошюру «Солдаты на нартах». Но она так и не была издана.

Сейчас тема оленеводов на войне, что называется, на слуху. Очень часто используется словосочетание «оленно-транспортный батальон». Правда, как говорит Юрий Канев, это название некорректно.

– Никаких оленно-транспортных батальонов не было. В 1942–1945 годы существовали оленьи транспорты (на правах роты) при каждом соединении 14-й армии. Всего их было шесть – три армейских и три дивизионных, – подчеркивает эксперт.

Без погон, но в малицах

Когда начался призыв оленеводов, в Заполярье и на территории Ненецкого национального округа вовсю действовали оленеводческие колхозы. Но и частники со своими оленями тоже были.

Забирали ездовых быков вместе с упряжью. Изначально выбирали самых лучших оленей. Потом отдавали все, что есть.

Иван Максимович Собакин. Фото из архива Полины Харыбиной.

Прадед Полины Харыбиной, Иван Максимович Собакин, до войны работал в Коневском оленеводческом совхозе в Кольском (ранее Лопарском) районе Мурманской области. Всего в годы войны из этого района на фронт было направлено более 800 человек. Многие уходили с оленями.

– Забирали ездовых быков вместе с упряжью. Изначально выбирали самых лучших оленей, самых сильных. Собирали хорошие крепкие нарты. Но поставки на фронт велись в течение всех лет войны. Потом отдавали все, что есть. За годы войны из района для нужд армии было отправлено более шести тысяч транспортных оленей, свыше 1600 комплектов упряжи, больше тысячи нарт, еще передавали оленину, – перечисляет Полина Харыбина. – Мне как-то попались сведения, что в одном из колхозов после поставок на фронт для своих оленей оставалось восемь комплектов упряжи, в другом – три.

– Никаких принципов отбора в 1941 году не было. Шла мобилизация – с Ненецкого округа призвали 600 человек, из них оленеводами являлась четверть. Остальных обучали по ходу движения эшелонов. Большая часть этих людей позднее воевала в стрелковых частях 14-й армии. Эшелоны формировались колхозами и совхозами в сопровождении своих оленеводов, – отмечает Юрий Канев.

В записанных им воспоминаниях фронтовика Ивана Филатова говорится: «Выдали мне малицу, тобоки и поручили упряжку с хамбуем (нарты, сани. – Прим. авт.). Учился запрягать и вести оленей у Ивана Игнатьевича Соболева. Жили в большой палатке с железной печкой. Питались в основном всухомятку. Прибыли в Ягры, здесь нас обмундировали, в феврале прошли ротные и батальонные учения».

Оленьи транспорты воевали с ноября по май. Летом их отводили в глубокий тыл.

Погрузка оленей в вагоны, 1941 год. Из книги Ю.В. Канева «Оленная армия».

В армии у бойцов-оленеводов были те же звания, что и у всех остальных, они могли быть рядовыми, ефрейторами, сержантами. Правда, кто есть кто по званию, разобраться было совсем не просто, ведь каюрам разрешалось служить в национальной одежде. На малицы погоны, естественно, не нашивали. Но, обращает внимание Юрий Канев, оленьи транспорты воевали с ноября по май. Летом их отводили в глубокий тыл. Олени в это время спокойно ходили по пастбищам, а солдаты переводились в стрелковые части. Вот тогда у них была и армейская форма, и знаки отличия.

Оленевод Алексей Пудков на оленьих транспортах прослужил совсем недолго. После контузии его отправили на Новую Землю охранять метеостанцию Маточкин Шар. Там Алексей Пудков спас группу матросов, радистов и метеорологов от верной гибели.

Оленевод Алексей Пудков спас группу матросов, радистов и метеорологов от верной гибели.

Алексей Ефимович Пудков с женой Антониной Ивановной Выучейской. Фото опубликовано в проекте «Упряжка Победы».

«Однажды немецкая подводная лодка зашла в Маточкин Шар и обстреляла метеостанцию, уничтожила радиоузел. Увидев высадку вражеской команды, дед увел личный состав (матросов, радистов и метеорологов) в тундру. Фашисты сожгли остатки зданий, уничтожили продовольствие и запасы топлива. Полтора месяца дед обеспечивал питание личного состава охотой на нерпу, птицу, оленей», – рассказал в рамках проекта «Упряжка Победы» внук Алексея Пудкова, руководитель Союза оленеводов НАО Владислав Выучейский.

Инициатор проекта, глава семейно-родовой общины «Мядекоця» («Маленький чум») Вероника Талеева вместе с соратниками организовала его два года назад, чтобы показать историю оленной армии глазами земляков. Группа «ВКонтакте» стала информационным рупором проекта и собрала вместе сотни людей, объединенных общей темой.

Администратор группы Ирина Коткина отмечает, что за два года страница в соцсети превратилась в настоящий виртуальный народный музей.

Боевые задачи

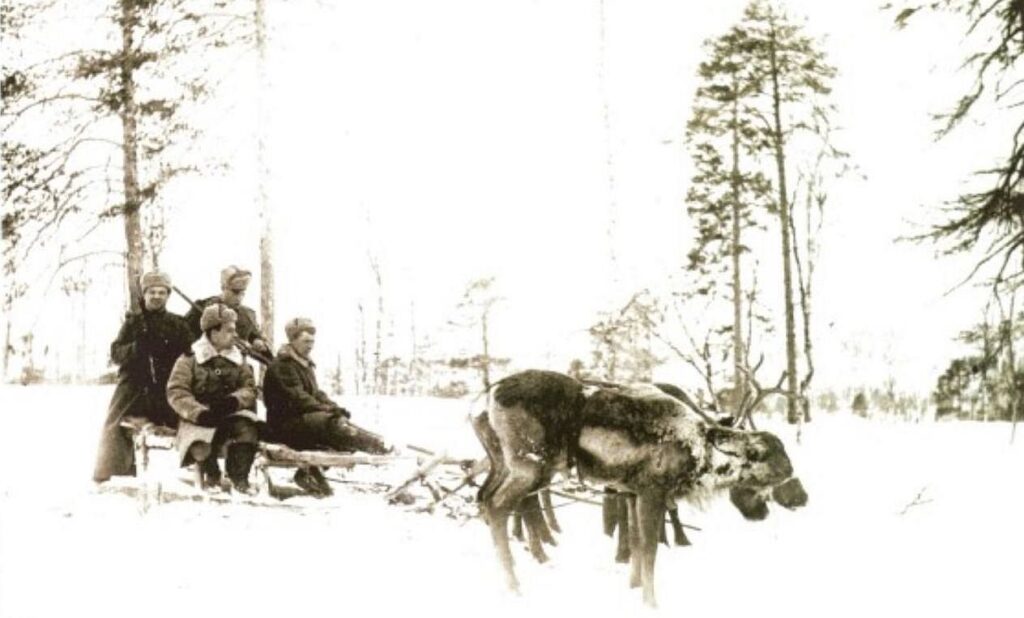

Главные функции оленьих транспортов заключались в перевозке раненых в тыл, а также доставке на линию фронта продовольствия, топлива и боеприпасов.

Упряжка оленей эвакуирует раненных. Фото С.Цейтлина, 1942 год опубликовано в книге Ю.В. Канева «Оленная армия».

Главные функции оленьих транспортов заключались в перевозке раненых в тыл, а также доставке на линию фронта продовольствия, топлива и боеприпасов. Собственно, для этого такие подразделения и формировали. По северным просторам в Великую Отечественную войну передвигаться можно было зачастую только на нартах.

Соответственно, самой первой стратегической задачей было добраться до частей Красной армии.

Получилось небыстро. Например, как говорит Полина Харыбина, ее прадед перегонял оленьи стада, и у реки Туломы ему пришлось стоять 130 дней со вверенными животными, ждать, пока окрепнет лед, и лишь когда переправа стала безопасной, Иван Максимович Собакин смог вывести стадо к железной дороге в районе станции Лопарской.

В феврале 1942 года оленьи транспорты ненцев и коми-ижемцев прибыли в Архангельск. По этому случаю там даже устроили небольшое шествие, которое осталось в памяти старожилов. В марте, после месяца обучения, оленеводы стали участвовать в боевых операциях.

Бои шли очень сильные. Когда появились Катюши, стало полегче, так как они стреляли на большие расстояния

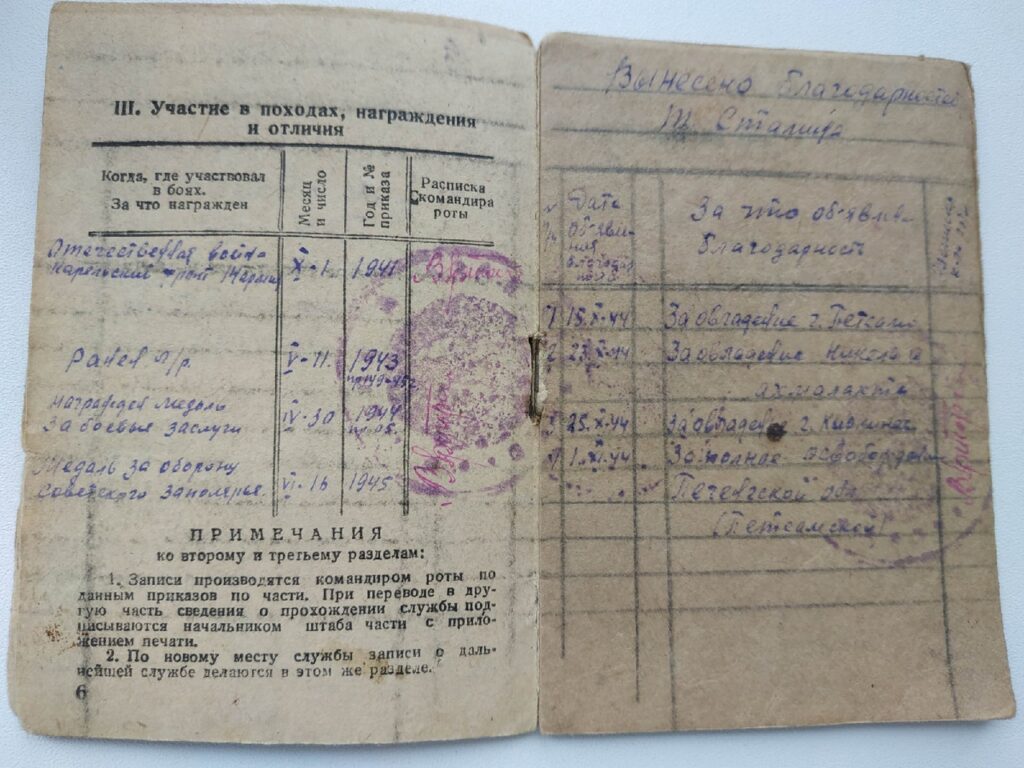

Документы Федора Тимофеевича Канева. Из архива Ирины Каневой.

«Мой дед, Федор Тимофеевич Канев, воевал на Карельском фронте в оленбатальоне всю войну – с 1941-го по 1945-й. На фронт забрали с поселка Выучейский, ехали через Индигу и Мезень на Архангельск. Там уже расформировали на фронт.

Воевали в районе Мурманска. Возили на оленях оружие на передовую, оно было привязано по бокам оленей. Бои шли очень сильные. Когда появились Катюши, стало полегче, так как они стреляли на большие расстояния. Дед был ранен в 1943 году, лежал в госпитале. Получил три боевые медали: «За оборону Советского Заполярья» и две «За боевые заслуги», – рассказала в группе «Упряжка Победы» внучка Федора Тимофеевича Елена Канева.

Женщины на войне

Свой вклад в Победу вносили не только мужчины. Например, прабабушка Полины Харыбиной, Пелагея Максимовна, настолько хорошо ездила на оленях, что пошла на фронт. Женщин не призывали, она была в составе добровольцев.

Мария Антиповна Собакина, в войну отшивала варежки и малицы для фронтовиков

Мария Антиповна Собакина. Фото из архива Полины Харыбиной.

– Пелагея Максимовна шикарно справлялась с упряжкой и перевозила языков, пленных фашистов. Бабушка, как и многие другие саамы, часто сравнивала врага с чертом, это одно из самых страшных обзывательств в нашей культуре. Более того, чисто внешне она представляла фашиста тоже похожим на черта. Мне рассказывали, что когда она кидала очередного пленного на нарты и перевозила, то очень боялась, что он ее затопчет. Но обошлось, – говорит Полина Харыбина.

Другая прабабушка Полины, Мария Антиповна Собакина, в войну отшивала варежки и малицы для фронтовиков. Это тоже было сложно, ведь на женщин, оставшихся в тылу, легла тяжелейшая ноша. Им не только нужно было теперь шить одежду для ушедших на фронт мужчин, требовалось и продолжать хозяйственные дела, а также пасти оленей, сохранять оставшиеся стада. Как женщины со всем этим справлялись, только им ведомо. Полине Харыбиной доводилось находить письма, в которых саамские женщины рассказывали про новую реальность, как они водят стада, управляются с нартами.

Правда, когда война закончилась, женщины вернулись к своим привычным обязанностям, а стада продолжили водить мужчины.

Не во всех семьях мужчины пришли с войны, и тогда вдовы стали договариваться с другими семьями и колхозами о выпасе своих оленей, передавать эту работу, как бы сейчас сказали, на аутсорсинг.

Человек и олень

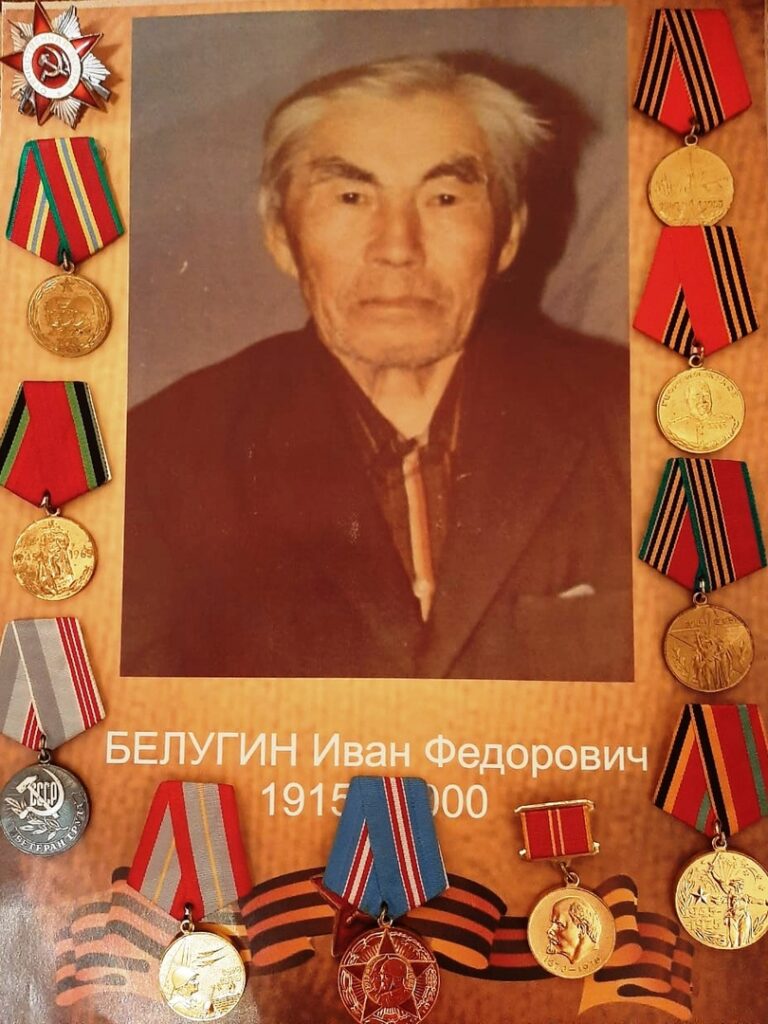

Иван Федорович Белугин родился 22 июля 1915 года в Тиманской тундре. В августе 1941 года 42 человека из Канинской и Тиманской тундры призвали на Карельский фронт

Иван Федорович Белугин. Фото опубликовано в проекте «Упряжка Победы».

«Мой дед Иван Федорович Белугин родился 22 июля 1915 года в Тиманской тундре. Все детство и юность он провел там. В августе 1941 года 42 человека из Канинской и Тиманской тундры призвали на Карельский фронт. На оленьих упряжках каюры перевозили боеприпасы, почту, раненых бойцов. Олень был их незаменимым помощником, фронтовым другом. Один такой рогатик очень привязался к моему дедушке, ходил за ним по пятам. За темный окрас тот прозвал его Париденя, что в переводе с ненецкого означает – черный.

Крепко сдружились два товарища, делили последнюю крошку, в бою держались вместе. Погиб Париденя, как и многие воинские олени, во время выполнения боевого задания», – рассказала участница группы «Упряжка Победы» Анастасия Явтысая.

Сохранению оленей на фронте уделялось огромное значение. Главная проблема была в кормовой базе. Если оленеводы водили веками стада по ягельным маршрутам, то на фронте маршрут был таким, какой укажут командиры. Олени ели, что найдут. Также им подвозили комбикорм. За состоянием стада следили ветеринарные фельдшеры. И все равно кормов не хватало.

В своей книге «Оленная армия» Юрий Канев описывает, как оленеводы рисковали жизнью, чтобы накормить оленей. Так, вблизи Мурманска ягельные пастбища оказались в зоне обстрела врага. Тогда оленеводы вместе с бывшим председателем Саамского райисполкома сержантом Иваном Петровичем Даниловым стали собирать для оленей мох на скалах.

Сохранились воспоминания Ивана Петровича: «Когда подморозило, вокруг образовался не пробиваемый копытом лед-наст. Олени голодны… Оленеводы под обстрелом лезут на скалы, собирают ягель оленям. Крошат снег топором, чтобы напоить животных. Катер-«охотник» доставил нам рыбную муку. Тем же катером отправляем под видом раненого нарочного к начальнику тыла 14-й армии: «Просим немедленно доставить 500-600 килограммов овсянки! Ягель закован морозом, олени голодны!» Через семь часов из Полярного катер привез тонну овсяной крупы. Олени жадно едят крупу, повеселели, появилась жвачка…»

Если оленеводы водили веками стада по ягельным маршрутам, то на фронте маршрут был таким, какой укажут командиры

Фронтовая упряжка. Фото из фондов МКМ, опубликовано в книге Ю.В. Канева «Оленная армия».

Примечательно, что, несмотря на тяжелейшие условия и то, что люди и олени постоянно недоедали, случаев браконьерства не фиксировалось.

И все же большая часть оленей погибла на фронте. Олени умирали от обстрелов и от голода. В тундру вернулся с войны лишь каждый десятый олень.

Мирная жизнь

Всего из Мурманской области, Ненецкого национального округа и Коми АССР на фронт было направлено больше 16 тысяч оленей. Много это или мало? Только в Ненецком национальном округе к 1940 году в хозяйствах и в частном владении было около 160 тысяч голов оленей. Для сравнения, согласно докладу о состоянии оленеводства в НАО, подготовленном администрацией региона в 2018 году, в оленеводческих хозяйствах числилось около 179 тысяч оленей. И все равно потеря шести тысяч оленей, которых увели на фронт, стала существенной для региона.

В тундру вернулся с войны лишь каждый десятый олень

Олень Яшка и война. Фото Е. Халдея опубликовано в книге Ю.В.Канева «Оленная армия».

Рабочий возраст ездового оленя-быка составляет 7-12 лет. Таким образом, в регион не вернулись животные, которые могли бы продуктивно использоваться еще несколько лет.

Плюс ко всему, согласно исследованию Е.Д. Прокофьевой «Социалистическая реконструкция оленного хозяйства ненцев», опубликованному в сборнике «Ненецкое оленеводство» (СПб, 2018 г.), в 1942 году произошло резкое снижение поголовья оленей в хозяйствах. Причиной падежа стал «состуй» – это когда на пастбищах образуется ледяная корка и олени не могут добраться до корма. Только в оленеводческом совхозе «Харп» тогда из-за состуя погибло больше тысячи голов. При этом в самом совхозе к 1939 году поголовье составляло восемь тысяч единиц. То есть урон был нанесен колоссальный. Оленей тогда спасали подкормкой в виде рыбной муки. Ее, стоит отметить, тоже не хватало, на одного быка в день полагалось 220 граммов. Но проблема была еще и в том, что олени в хозяйствах не были приучены есть что-то иное кроме ягеля. Те животные, которые не смогли адаптироваться к подкормке, отказывались от нее и погибали.

Чтобы восстановить поголовье, была создана система мотивации пастухов. Например, ненцам разрешалось иметь свое личное стадо численностью до 200 голов. Если план по сохранности общественного стада перевыполнялся, то пастуху давали одного живого оленя. Если пастух выращивал трех телят в общественном стаде, то одного теленка он получал в качестве бонуса. Но если в стаде из-за плохой работы пастуха происходил падеж, то пастух покрывал убыток из своих ресурсов.

Чтобы восстановить поголовье, была создана система мотивации пастухов

Фото из фондов МКМ опубликовано в книге Ю.В.Канева «Оленная армия».

Восстановление хозяйств усложнялось не только из-за того, что самих оленей не хватало. Сразу после войны не было упряжи, нарт. Все отдали на фронт. Да что уж скрывать, не хватало и мужских рабочих рук, ведь на фронт уходили самые сильные мужчины, лидеры.

Из 600 ушедших на войну ненцев не вернулся каждый третий. В селе Ома сотрудники местного Дома культуры провели исследования влияния войны на район и выяснили, что на полях сражений Великой Отечественной погиб каждый второй призванный с Канино-Тиманья солдат. Это, кстати, в своей в прощальной песне перед уходом на фронт предсказал местный сказитель Василий Бобриков. Он тоже не вернулся с войны. Сказители, знатоки ненецкой жизни, талантливые оленеводы, чувствующие свое стадо, способные сохранять его в лучшем виде, не вернулись с войны. Судьба многих каюров неизвестна до сих пор, они числятся пропавшими без вести.

Сейчас в районах, где служили бойцы на оленьих транспортах, периодически проводятся поисковые экспедиции.

– В 2010 году под Мурманском поисковиками были обнаружены останки двух бойцов 6-го лыжного батальона Ефим Вокуев и Павел Барахматов. Они похоронены на городском кладбище, – говорит Юрий Канев.

О влиянии войны на традиционное северное оленеводство в северо-западных регионах страны только начинают говорить.

А о бойцах оленной армии снимают фильмы, рисуют анимационные ролики. В 2012 году в Нарьян-Маре на аллее Победы появился памятник бойцам-оленеводам. На переднем плане каюр, рядом собака и верный друг-олень. А за ними восходит солнце, как надежда на новую жизнь, на Победу, которую они приближали как могли.

Каюр, рядом собака и верный друг-олень. А за ними восходит солнце, как надежда на новую жизнь, на Победу, которую они приближали как могли

Памятник воинам-оленеводам в Нарьян-Маре_Фото пресс-службы администрации НАО

Читайте также:

Подпишитесь на дайджест новостей

Не пропустите важные события!