- 24 апреля 2022

- 10:09

Ненецкая поэтесса, этнограф, художница, собиратель фольклора Ирина Ханзерова рассказывает, как по топонимам и эпическим сказаниям можно прочитать историю рода и зачем нужны подробные карты и инструкции для посещения святилищ.

Ассоциация ненецкого народа НАО «Ясавэй» разрабатывает реестр святилищ, в скором времени этот документ активисты планируют внести на рассмотрение Собрания депутатов региона. Проблема назрела: многие молодые люди понятия не имеют, где находятся святилища, как себя там вести, да и недропользователи не знают, как выявлять такие объекты и как их случайно не повредить. Разработка реестра ведется на общественных началах. В числе тех, кто его создает – Ирина Леонидовна Ханзерова, поэтесса, этнограф, художница, собиратель фольклора и журналист газеты «Наръяна вындер». О том, как ведется работа над реестром и что нужно сделать для сохранения исторической памяти, Ирина Леонидовна рассказала в своем интервью «КМНСОЮЗ-NEWS».

– Ирина Леонидовна, вы родились и выросли в Шойне, самой северной пустыне мира. Каково это, жить среди барханов в Арктике?

– Поселок Шойна расположен на полуострове Канине. И о том, что это какая-то северная пустыня, стали говорить лишь в последние годы, причем это определение явно придумали люди, которые никогда здесь не жили, не знают, что такое Канин и что такое Шойна. На этой земле люди жили веками. Поселок находится в окружении совершенно удивительных кочующих дюн из кварцевого песка. Это не обычный песок, не как в условном Египте. Люди привыкли к тому, что песок – это мелкая фракция, более напоминающая пыль. А шойнинский песок состоит из зернышек, кристаллов. Этот природный феномен даже ученые изучали, они приезжали в Шойну, брали образцы. Говорят, что кварц – это источник памяти. Я не знаю, имеет ли это какое-то отношение к песку или нет, но в Шойне сильна историческая память, сюда люди всегда возвращаются, даже те, кто побывал здесь случайно, например, во время службы в армии. Нет в Ненецком округе крепче землячества, чем шойнинское. Мы всегда поддерживаем друг друга, даже если находимся далеко, мы всегда в курсе всех новостей. Сейчас Шойна переживает второе рождение, здесь появляются арт-объекты, проводятся разные мероприятия. Я большую часть жизни прожила в Нарьян-Маре, но в Шойне я родилась и выросла, это моя малая родина, я всегда здесь душой.

– Из какого вы рода?

– Мой род оленеводческий. В Канинской тундре жили все мои предки. А я в тундре не жила, так уж получилось. Я – человек деревенско-городской. Для меня тундровая жизнь – это тайна, которая меня постоянно манит. Я бываю там в командировках. Это доставляет огромную радость. Моя фамилия Ханзерова произошла от собственного имени Ханзера. Мои предки пришли на эту территорию из-за Урала в XV веке во времена Иоана IV. Документальные подтверждения тому есть в архивных документах: на полуострове ему с сыновьями выделили вотчину. Соответствующая запись осталась в Пустозерских актах и сохранились в исторических архивах. А потом уже имя личное – Ханзера трансформировалось в фамилию Ханзеров.

В сопках, реках и озерах память рода сохраняется.

Полуостров Канин был дан нашему роду, чтобы эту землю развивали, сохраняли и врагов туда не пускали. Сейчас если посмотреть на карту полуострова Канина, там есть Ханзеровские горы, сопки, река Ханзеровых, овраг Ханзеровых, озеро Ханзеровых – Ханзеров то называется. И это не только у нас. Имена на картах хранят историю народа, названия многих ненецких родов закреплены в топонимах. Так что в сопках, реках и озерах память рода сохраняется. Если же говорить о нас, о Ханзеровых, то в годы репрессий многооленные ненцы пострадали более всего. Стада у нашего рода были конфискованы. Олени рода Ханзеровых и рода Тальковых были перегнаны на Тиман, из них был образован колхоз «Индигский». Дед мой Артемий Федотович добровольно отдал своих оленей, потому что понимал, что сопротивляться бесполезно. Позднее его выбрали руководителем хозяйства «Тато» на Канине, а затем председателем колхоза «Северный полюс».

Мама моя, Валентина Артемьевна Ханзерова, всю жизнь проработала учителем: сначала учила детей в Шойне русскому языку и литературе, а затем ненецкому языку и методике преподавания ненецкого и русского языков в Нарьян-Марском педучилище. Она отлично знает ненецкий язык. К ней постоянно за переводами обращаются. Она автор книг, методических пособий, самоучителя по ненецкому языку, заслуженный учитель РСФСР, отличник образования, почетный гражданин Ненецкого округа. В общем, достойный пример налицо. Отец мой, Малыгин Леонид Маврикьевич, был поморского рода, служил шкипером на рыболовном траулере. К сожалению, его жизнь рано оборвалась, и я его знаю только по семейным фотографиям. Детство я провела с мамой и бабушкой. Дома у нас звучала в основном ненецкая речь, поскольку бабушка плохо говорила по-русски. И для меня одинаково близки как русский, так и ненецкий. Долгое время я вела программы на окружном радио на ненецком языке. То, что я воспитывалась в двуязычной среде, мне очень помогло.

– О чем вы рассказывали слушателям?

Для меня одинаково близки как русский, так и ненецкий.

– За десять лет работы в радиожурналистике я записала бесчисленное количество интервью с удивительными людьми. Тогда еще были живы многие старожилы. Они рассказывали о своем быте, о прошлом, о тундре, много было ветеранов… Я сделала целый цикл передач по культуре и этнографии ненецкого народа начиная с первых упоминаний о ненцах, которые были зафиксированы в Повести временных лет, и до наших дней. Это безумно интересно. Ненцы ничего не делали просто так. Фамилии они давали со смыслом, это была характеристика человека. Придумывая названия местности, они или закрепляли эту территорию за конкретным родом или давали кратко сообщали о ее особенностях. Можно сказать, что этнографическая карта НАО – это предупреждение наших предков о том, как себя вести в той или иной местности. Любое географическое название на ненецком несет в себе колоссальный смысл.

– А какой?

– Например, это может быть предупреждение о священных сакральных местах предков. На самом деле, серьезный вопрос. Недавно Ассоциация ненецкого народа НАО «Ясавэй» разработала «Красную книгу культовых мест». Мне удалось в рамках этого проекта описать больше 20 святилищ, найти легенды, которые их касаются. Но там не только я участвовала, в книге много описаний. У нас очень много святилищ, и зачастую никто толком не может объяснить, какую роль они играли. Сейчас на основе «Красной книги культовых мест» ведется разработка реестра святилищ, его планируется внести на рассмотрение Собрания депутатов НАО, чтобы принять его как нормативный акт.

У нас очень много святилищ, и зачастую никто не может объяснить, какую роль они играли.

– Зачем это нужно?

– Помню, был съезд оленеводов, там поднималась проблема: все больше в тундре молодежи, но люди не знают, на каком камне нельзя стоять, где нельзя костры разводить, потому что он священный. Новое поколение и радо бы жить по заветам предков, но юноши и девушки не знают, как надо, молодежи нужна простая инструкция, где что находится, где что можно делать и что – нельзя. И потом, у нас на территории региона работают нефтяники, они тоже хотят быть корректными, но они не знают, как вести себя в той или иной местности, чтобы никого не обидеть, да и для турфирм такая инструкция бы пригодилась. Потому что возьмем остров Вайгач, он для ненцев имеет особое значение, он священен. Так вот, приезжают на Вайгач сейчас туристы. Они видят семь идолов и даже не представляют, насколько они для нас важны, что это Семиликий, хранитель всех ненецких родов. Эти семь идолов были сделаны в незапамятные времена из реликтовой лиственницы. Ненцы устраивают паломничество к этому месту.

Есть еще на Вайгаче святилище «Великий провал», так называют его русские, на ненецком оно носит имя «Хэссеи», что можно перевести как «Сердце Бога». Это огромная пещера, где приносили жертвы: бросали оленьи головы, шкуры, мясо. Название же «Сердце Бога» пошло оттого, что в этой пещере, частично подтопленной, вода бьется о скалы и возникает звук, похожий на биение сердца. В тридцатые годы прошлого века доступ туда был прекращен – на Вайгаче открыли объект ГУЛАГа. Попасть в святые места стало возможно, лишь когда лагерь закрыли.

Вообще, отмечу: ситуация с отсутствием доступа к святилищам у нас возникала на протяжении истории много раз. Возьмем, например, Пустозерск. Он был заложен рядом со святилищем, когда город разросся, то так получилось, что для оленеводов доступ туда оказался закрыт. Конечно, это приводило к конфликтам.

Новое поколение и радо бы жить по заветам предков, но юноши и девушки не знают, как надо.

В 1999 году на мысе Виселичном недалеко от Пустозерска по моему эскизу был установлен памятник «Хэбидя Тен», его название можно перевести как «Священная память». Это памятник погибшим за свои родовые земли представителям ненецкого народа. Считаю, что такие вещи необходимо помнить.

– Сейчас наблюдается заметный всплеск интереса к этнографии. Чем его можно объяснить?

– Мне кажется, что пришло понимание того, что надо что-то делать. Мы же очень много потеряли. Ушли многие носители языка, теряются слова, выражения, и основной массив из того, что осталось, сохраняют представители старшего поколения, они используют язык в быту, ездят по святым местам, отмечают национальные праздники.

А что будет, когда их не станет? С чем останется народ? Если там смотреть абстрактно, то что нас, ненцев, отличает от, условно говоря, китайцев? Человек, далекий от антропологии, может легко запутаться: что у нас, что у них – темные волосы, карие глаза, выдающиеся скулы. Очевидные различия у нас в одежде, языке, культуре, менталитете. Если мы это все забудем, то с чем мы останемся?

Все больше людей приходят к пониманию, что они не просто так аморфно живут, что они представители отдельного народа с древней историей.

Все больше людей приходят к пониманию, что они не просто так аморфно живут, что они представители отдельного народа с древней историей, они понимают, что нужно пропитаться гордостью за историческое прошлое, и начинают изучать свой народ. Я заметила, что сложнее всего сохранить культуру и традицию тем, у кого письменность появилась поздно. Нам, ненцам, в этом плане все-таки повезло, письменность появилась у нас в тридцатые годы прошлого века. До этого вся информация передавалась устно, через предания, эпические песни предков. Ненцы передавали историю своих родов с помощью эпоса, будь то войны, победы и поражения, мирные времена, путешествия представителей того или иного рода-племени в другие земли – все это сохранялось в песнях. Потому-то у ненцев существует фраза: «Спой свою жизнь, спой жизнь рода своего». Когда я говорю об этом, становится горько от того, что тысячелетия наши далекие предки собирали историю родов своих, нанизывая каждую судьбу, как бисеринку, на нить времени, а мы все растеряли. Нить порвалась, и рассыпались судьбы человеческие, потерялись во времени.

И такая ситуация у многих малочисленных народов. Сейчас, когда все больше людей задумываются о своем прошлом, этнографические изыскания способны дать ответы хотя бы на часть вопросов.

Для меня этнография очень близка. Я с большим интересом изучаю ненецкий эпос, этнографические исследования, поднимаю документы в архивах. Каждый раз нахожу что-то новое, что может быть использовано в моих журналистских статьях или книгах.

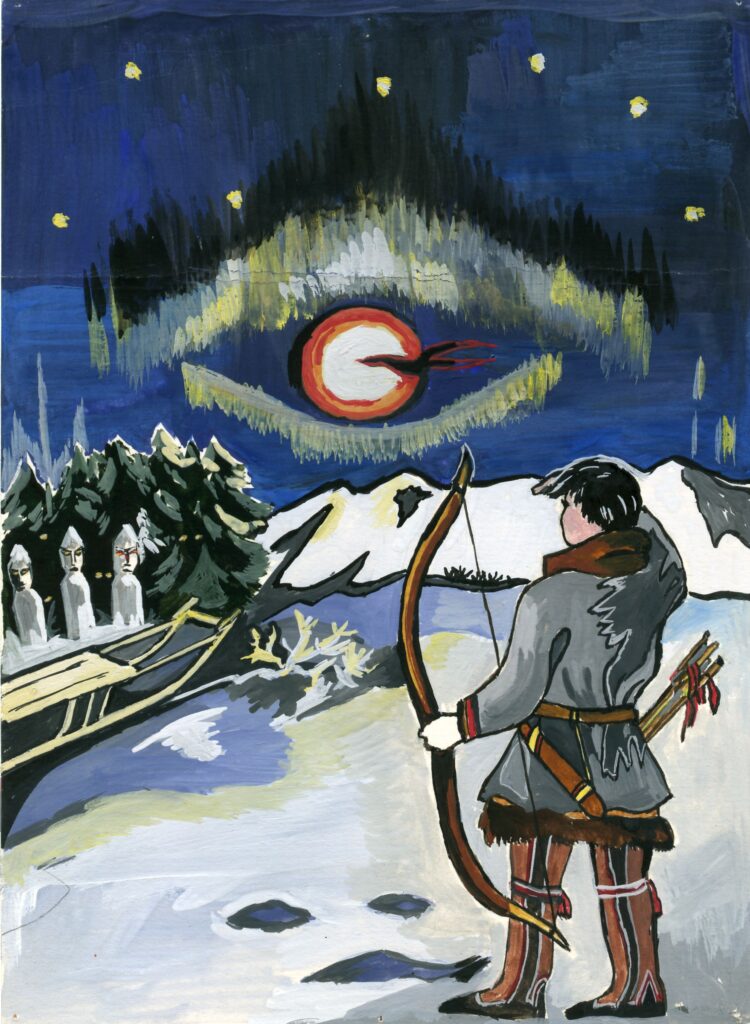

– Кстати о книгах. Вы их сами иллюстрируете. С чем это связано?

– Специально я нигде не училась, но рисую с детства. И когда встал вопрос об иллюстративном ряде для книг, то хотелось сделать так, чтобы изображения гармонировали с текстом. Были в тему. Сейчас, к слову, иллюстрирую не только свои книги, но и другие издания, которые посвящены ненцам. Признаюсь, у меня нет цели создавать что-то высокохудожественное. Я придерживаюсь стиля, который был распространен среди ненецкой среды в 30-е годы прошлого века, его можно назвать художественным примитивизмом. Это очень яркие картины со специальным вырисовыванием деталей. По сути, это не только для ненцев характерно, такой художественный стиль встречается у многих северных народов, когда тонкая прорисовка присутствует в изображении самых мелких предметов. Это отражает ненецкую картину мира, в котором нет мелочей.

– Вы много лет так или иначе работаете с ненецким языком. Он трансформируется?

Важно не наращивать искусственно новые слова, а сохранять то, что у нас есть, способствовать тому, чтобы на языке говорили.

– Не сказала бы. Конечно, можно сказать, что число новых слов значительно возросло. Но за счет чего? За счет того, что к русским словам добавляют ненецкие окончания, например, чтобы обозначить название какой-нибудь структуры на ненецком. Я думаю, что этого делать не нужно. Есть русское слово, его все понимают. От того, что мы добавим ненецкое окончание к «администрации» или «полиции», вклада в развитие языка не будет.

Вообще, мне кажется, важно не наращивать искусственно новые слова, а сохранять то, что у нас есть, способствовать тому, чтобы на языке говорили.

– Над какими проектами вы сейчас работаете?

– На протяжении последних лет я занимаюсь составлением многотомника по истории и культуре Ненецкого автономного округа. Первые два тома уже вышли, третий, посвященный Великой Отечественной войне и Победе, готов к изданию. Надеюсь, он увидит свет, когда появится ясность с финансированием. Готовится к третьему переизданию «Этнографический календарь», «Детский календарь», где рассказывается об обычаях ненецкого народа. Он имеет воспитательное значение и для детей, и для их родителей. Ведь все разговоры о сохранении и культуры и ненецкого языка упираются в семьи. Ну и, конечно, я продолжаю писать статьи в нашу окружную газету «Наръяна вындер».

У меня в мечтах когда-нибудь взяться за аудиоархив, созданный мною в годы работы на радио, и провести его расшифровку, ведь рассказы людей важно не только записать, но и осмыслить.

Рассказы людей важно не только записать, но и осмыслить.

Также очень хочется поработать над созданием антологии творчества национальных писателей прошлых лет. В национальных литературах реалии таковы, что после ухода из жизни писателя переиздают только тех, кто успел стать классиком, мэтром. А остальных писателей и поэтов, которые, может быть, оказались немного недооценены в годы жизни, зачастую забывают. Мне кажется, что изучение этого пласта национальной литературы, основанной на народном эпосе, позволит открыть много нового о жизни коренных этносов.

Справка «КМНСОЮЗ-NEWS»

ФИО: Ханзерова Ирина Леонидовна

Регион: Ненецкий автономный округ

Должность: поэтесса, этнограф, собиратель ненецкого фольклора, художница, корреспондент окружной газеты «Няръяна вындер», редактор национального отдела газеты. Член Cоюза журналистов России.

Читайте также:

Подпишитесь на дайджест новостей

Не пропустите важные события!