- 6 февраля 2022

- 21:09

Хранительница традиций из Анадыря Лариса Выквырагтыргыргына рассказывает, как менялись правила имянаречения на Чукотке и почему все больше семей называют своих детей по веками существовавшему канону.

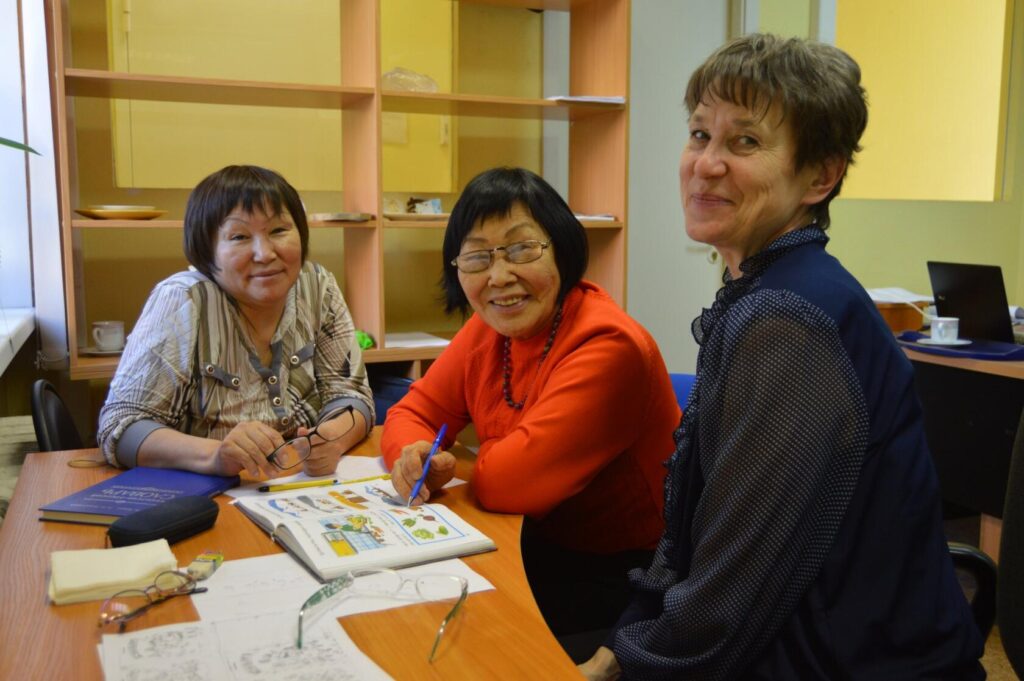

Ларису Выквырагтыргыргыну на Чукотке знают многие. Она работает в центре этнокультурного образования Чукотского института развития образования и повышения квалификации. Будучи методистом этноязыкового образования, она разрабатывает программы обучения, методические рекомендации для учителей родного языка. Лариса – знаток чукотской культуры. Она признается: темных пятен еще много, не изучены целые пласты, но, что очень важно, интерес к чукотским традициям возрождается и многие элементы традиционной культуры теперь можно встретить не только в описаниях этнографов, но и в жизни. О том, как происходит этот процесс, Лариса рассказала «КМНСОЮЗ-NEWS».

– Лариса, расскажите, пожалуйста, немного о себе, из какого вы рода, как решили переехать из тундры в Анадырь?

– У нас в семье очень много переплетено чукотских родов, были и оленеводы, и те, кто жил у побережья, занимался морским промыслом. Из тотемных животных мы принадлежим к роду медведя. А мой покойный муж относился к роду «куропачьих». У него в традиционной одежде были такие детали, которые выделяли его среди остальных. Например, крылья.

Я – младший ребенок в семье. На свет я появилась в тундре, в прямом смысле. Тогда медицинская помощь была не столь развита, меня родили в пологе в яранге. В семь лет меня отправили в интернат в поселок, но так как я совершенно не говорила по-русски, то еще год ходила в местный детсад. Потом после окончания средней школы уехала в Магадан, поступила в вуз, училась на филолога, после получения диплома вернулась на Чукотку, стала жить в Анадыре. Конечно, в тундру я время от времени приезжала, например, на первом курсе мне разрешили вместо сбора картошки месяц пожить с родными.

Потом, когда вышла замуж, приезжала с детьми, показывала им места, где родилась. Но, знаете, это и мне, тогда уже взрослому сформированному человеку, пошло на пользу. Одно дело, когда ты в детстве живешь в тундре, а совсем другое – приезжать взрослой, общаться с родственниками, осознанно знакомиться с традициями. К сожалению, в моем роду сейчас уже не осталось старших, не у кого что-то спросить, уточнить. Поэтому приходится напрягать память, вспоминать рассказы, которые я слышала в молодости.

Одно дело, когда ты в детстве живешь в тундре, а совсем другое – приезжать взрослой, общаться с родственниками, осознанно знакомиться с традициями.

– У вас очень необычная фамилия. Что она означает?

– Фамилия эксклюзивная. Больше такой фамилии нет ни у кого, кроме меня и моего сына. Ко мне она перешла от моего супруга Валерия. Вообще, у чукчей правила имянаречения особенные. Выквырагтыгыргын – это не его фамилия, а имя.

До свадьбы я была по документам Лариса Рыскынтонав. Причем Рыскынтонав в моем случае это тоже было имя. Ларисой я стала уже в детском саду. Меня так назвали воспитатели, я стала откликаться, так и пошло.

Рыскынтонав можно перевести с чукотского как «та (девочка, девушка, женщина), родившаяся с первыми листьями стелющейся ивы, распускающимися из почек». Я родилась в погожий летний день, когда стояла тихая погода и начали появляться такие листочки. Отсюда и имя, хотя в метриках написано, что я родилась зимой. Такая путаница у нас часто бывала раньше, сейчас, естественно, все четко.

А у моего покойного мужа история такая. Он родился в сентябре, тоже не в роддоме. Его мама, будучи беременной, пошла на рыбалку, а вечером вернулась, держа в подоле ребенка, и в сердцах сказала: «Тяжелый – как камень». И ему дали имя Выквырагтыгыргын «возвратившийся домой камнем». Вот что значит его имя. Правда, так случилось, что, когда ему нужно было получать документы, паспортистка допустила опечатку и проставила лишнюю букву «р». А ему как раз в день получения паспорта нужно было лететь во Владивосток поступать в художественное училище. Поэтому он не стал разбираться, исправлять опечатку, так и остался с лишней «р». А потом я при замужестве взяла его фамилию.

– Все чукотские фамилии такие сложные?

– Нет. Например, у моего отца в метрике было просто написано Тамо, всего четыре буквы. При этом у него не было указано, что это – имя, фамилия или отчество. Поэтому я осталась без отчества. У меня в документах так и указано «Выквырагтыргыргына Лариса Без отчества».

– Сложно жить без отчества?

– Ни капли! Единственное, в молодости было немножко неловко. Я, конечно, могла много раз сделать так, чтобы у меня было отчество, потому что у моего старшего брата отчество все-таки как-то появилось. Но в итоге обошлась без него. Среди моих ровесников на Чукотке много людей без отчества. А у моего племянника в одних документах отчество было, в других – нет. И когда подошло время пенсии, ему пришлось обращаться в архив и доказывать, что он – это он. На это ушло, конечно, время. Ну а я уже привыкла без отчества, тем более что в мире много стран, где люди живут без них.

Я, конечно, могла много раз сделать так, чтобы у меня было отчество, но в итоге обошлась без него.

Конечно, бывали ситуации, когда отчество было нужно. Например, когда я в школе занималась с детьми, то говорила им, что я Сергеевна. И на каких-то официальных мероприятиях меня тоже так называют. Но по документам я не Лариса Сергеевна, а Лариса Без отчества.

– А когда вы приезжаете в тундру, как вас называют?

– Старшее поколение всегда меня называли Рыскынтонав. Для всех родственников я тоже Рыскынтонав, только внучки зовут меня на американский манер Granny.

– По вашим оценкам, сейчас у детей какие фамилии и имена чаще встречаются: русские или традиционные?

– В какой-то момент стало много русских имен. Также появились имена, каких у нас никогда не было, например, девочек стали называть Самирами или Регинами. Все дело в смешанных браках, на Чукотке многие представители коренных народов вступают в браки с выходцами из других регионов. Но в последнее время традиции чукотского имянаречения возрождаются. Хотя, конечно, имена стараются брать несложные для произношения и написания.

В последнее время традиции чукотского имянаречения возрождаются.

Например, у меня одну из внучек дети назвали Тильма. В переводе с чукотского это означает «орлица». А вторая внучка – Линель, по-чукотски это голубика.

Детей называют в честь воронов, они имеют особое значение в чукотской мифологии. Дают имена, связанные с необычными природными явлениями, цветами. Но сейчас, естественно, четко разграничено, где имя, где фамилия, где отчество.

– В декабре прошлого года вам вручили окружную награду, вас признали «Хранителем традиций». За какой проект вы ее получили?

– Вместе с коллегами участвовала в реализации проекта «Вэтгав. Уроки чукотского». На грантовые средства мы создали цифровые варианты уроков чукотского языка. Я выступала в этом проекте как методист, редактор и консультант. Мы сотрудничаем с рядом учителей чукотского, это совершенно удивительные люди, носители языка, знатоки традиций. Единственное, многие из них уже на пенсии и не скрывают, что не очень разбираются в цифровых технологиях. Но все вместе мы смогли создать уроки, которые соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

– Как вы относитесь к созданию языковых приложений на родных языках, переводу на них фильмов, сериалов, мультфильмов?

– Хорошо отношусь. Все эти проекты направлены на повышение интереса у детей. А этот интерес у современных детей еще надо заслужить, найти подход, чтобы привлечь их внимание. Если мультфильмы на родном языке заинтересуют ребят, если они начнут после этого его изучать, то это, безусловно, благо, я сама готова включиться в работу по созданию такого контента.

Если мультфильмы на родном языке заинтересуют ребят, то я сама готова включиться в работу по созданию такого контента.

У нас на Чукотке языковая ситуация сложная. Люди перестают говорить на родном языке в семьях, все реже пользуются им в традиционных языковых средах, например, в оленеводстве. И получается ситуация, что старшее поколение еще применяет язык в повседневной жизни, а молодежь – уже нет.

– А вообще, есть ли контент на чукотском? Издается ли литература, хватает ли тиражей?

– По учебным пособиям у нас закрыта начальная школа, также изданы книги для пятых-шестых классов. Есть задумка издать пособия для седьмого, восьмого, девятого классов. Но проблема в том, что автору пособий уже исполнилось 80 лет и ей сложно заниматься подготовкой учебников. Сейчас мы с коллегами сами создаем концепцию для недостающих пособий. Также готовы к выпуску хрестоматии. У нас есть договоренность, что нам, если что, помогут коллеги из филиала издательства «Просвещение-Санкт-Петербург».

Раз в два года на Чукотке проходит литературный конкурс имени Юрия Рытхэу, недавно он получил международный статус. Произведения лауреатов также издаются.

Тиражи, конечно, скромные, но литература на чукотском востребована. Есть те, кто любит этот язык, изучает его, с нетерпением ждет выхода новых изданий.

Те, кто любит язык, изучает его, с нетерпением ждет выхода новых изданий.

– Несколько лет назад вы перевели на чукотский сказки Пушкина. Удалось ли сохранить мелодику великого поэта и сделать сказочных персонажей близкими для чукотской культуры?

– Это был очень ответственный проект. Мне хотелось, с одной стороны, сохранить стиль, чтобы было понятно, что это Пушкин, с другой стороны – приблизить героев к нашим традициям, мироощущению. Как вы понимаете, в чукотских сказках нет ни Кощея Бессмертного, ни Бабы-яги. В итоге Кощея я перевела как Худощавого злого царя. У нас есть в мифологии такой худощавый властелин, от которого зависит чья-то судьба. Русалка стала у меня Морской красавицей. Иногда я думаю, что было бы здорово еще что-то перевести такое, даже, может быть, не для широкого издания, а для внучек, для друзей с детьми. Но это очень сложная работа, ведь перевод не должен быть механическим, важно творчески подойти к процессу, найти необычные имена, ассоциации. Но, стоит отметить, что мировая классика на чукотский язык переводится, причем не всегда этот процесс происходит у нас в округе. Например, в Японии несколько лет назад был издан «Маленький принц» на чукотском.

– Лариса, а помимо языка и имен, что из чукотского образа жизни энтузиасты пытаются сохранить?

– Конечно, у нас в округе проводится много мероприятий, есть традиционные праздники, есть фестивали, где выступают фольклорные коллективы. И здорово, что такие вещи поддерживаются. Но не менее важным, я считаю, сохранить и модель чукотского отношения к миру, к своей семье, к окружающим. Например, в чукотских семьях огромное внимание уделялось морально-психологическому здоровью. Конечно, называлось все это по-другому, но суть такая же, как и сейчас. Старики учили молодежь, как сохранить психологический климат в семье, здоровые отношения с супругами, с детьми. На детей не давили, относились к ним как к личностям. Сейчас об этом много говорят, популяризируют, что, безусловно, правильно. Но, на самом деле, у нас так было веками.

Я знаю много семей, где сохраняют традиционный уклад, в том числе и касательно чукотского воспитания, отношения к жизни. Наши традиции в этом плане позволяют нам удержаться на плаву, укрепляют нашу жизнь, наши семьи. В этом их огромное значение.

Наши традиции позволяют нам удержаться на плаву.

Справка «КМНСОЮЗ-NEWS»

ФИО: Лариса Выквырагтыргыргына

Деятельность: методист этноязыкового образования и методист по издательской деятельности Чукотского Института развития образования и повышения квалификации, соавтор проекта «Вэтгав. Уроки чукотского языка» на грантовые средства Президента Российской Федерации 2019-2020 года и средства некоммерческого фонда «Купол» 2020-2021 года.

Читайте также:

Подпишитесь на дайджест новостей

Не пропустите важные события!